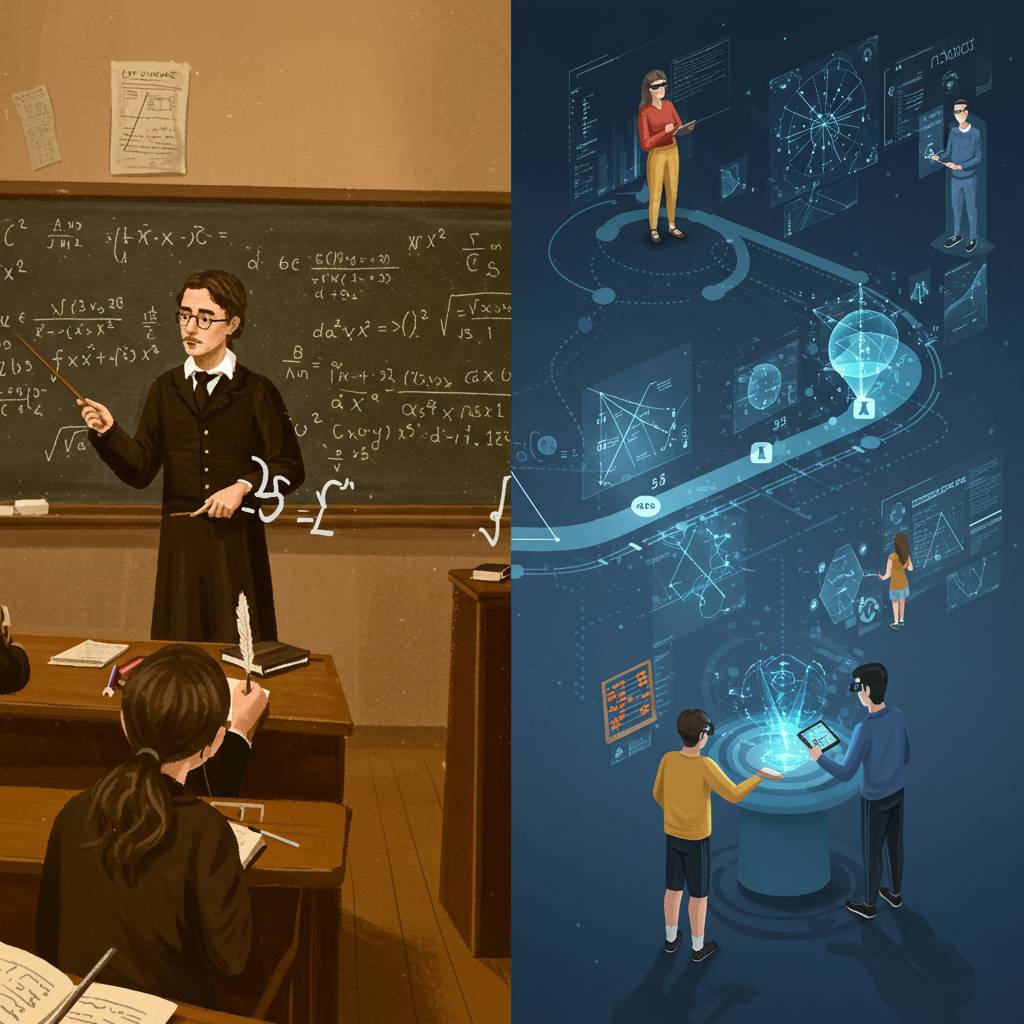

# 数学の教育史:教え方の変遷と未来

皆さま、こんにちは。数学教育の歴史と将来について考察するブログへようこそ。

「分数の計算ができない大学生が増えている」「数学嫌いの子どもたちが後を絶たない」このような話題を耳にしたことはありませんか?実は、これらの問題は現代特有のものではなく、数学教育の長い歴史の中で繰り返し現れては解決策が模索されてきた課題なのです。

江戸時代の和算から令和の時代のAI活用まで、日本の数学教育は400年以上にわたって発展と変革を続けてきました。そして今、GIGAスクール構想やSTEM教育の推進など、新たな転換点を迎えています。

本記事では、日本と世界の数学教育の歴史を紐解きながら、なぜ「分からない」という声が増えたのか、フィンランドやシンガポールの成功事例から学べることは何か、そして数学恐怖症を生まない理想の指導法とは何かを探ります。

教科書だけでは語られない数学教育の真実と、明治から令和まで変わったこと・変わらなかったことを通して、これからの数学教育の在り方を皆さまと一緒に考えていきたいと思います。

数学教育に関わる教員の方々、子どもの学びに関心のある保護者の方々、そして数学の教え方に興味を持つすべての方々にとって、新たな視点を提供できれば幸いです。江戸時代の和算から現代のプログラミング教育まで、数学教育の壮大な変遷の旅にご案内します。

1. **江戸時代の和算から現代のAI活用まで:日本の数学教育400年の軌跡とこれからの展望**

# タイトル: 数学の教育史:教え方の変遷と未来

## 見出し: 1. **江戸時代の和算から現代のAI活用まで:日本の数学教育400年の軌跡とこれからの展望**

日本の数学教育は、江戸時代の和算から始まり、現代のAI活用まで劇的な変化を遂げてきました。和算は日本独自の数学として発展し、「算額」という形で神社に奉納され、数学の問題とその解法を広く共有する独特の文化を形成していました。特に関孝和や建部賢弘といった和算家たちは、当時の世界水準に匹敵する高度な数学研究を行っていたことでも知られています。

明治時代に入ると西洋数学が導入され、教育システムも大きく変わりました。「そろばん」という伝統的計算技術は残しつつも、欧米の教育法を取り入れた近代的数学教育が始まりました。この時期、日本数学会の前身となる東京数学物理学会が設立され、数学研究と教育の基盤が整備されていきます。

戦後教育では「数学教育の現代化」運動が起こり、集合論や論理学を早期から教える試みが行われました。しかし抽象的な内容への傾斜が「落ちこぼれ」を生み出すという批判から、1980年代には「ゆとり教育」へと振り子が振れます。基礎・基本を重視した教育への回帰は、その後の学力低下論争につながっていきました。

デジタル時代に入ると、グラフ電卓やパソコンソフトを活用した数学教育が広がり、視覚的理解や探究学習の可能性が広がりました。東京大学や京都大学などの数学研究者たちは、デジタル技術を活用した新しい教育法の研究を進め、国際的にも注目される成果を上げています。

現在では、Geogebraなどの数学ソフトやKhan Academyのようなオンライン学習プラットフォームが普及し、個別最適化学習が可能になっています。AIによる学習支援も進化し、生徒一人ひとりの理解度に合わせた問題提供や、つまずきポイントの分析が可能になりました。

これからの数学教育は、テクノロジーの活用と人間ならではの直感や創造性の育成のバランスが求められます。文部科学省が推進するSTEAM教育の枠組みでは、数学を実社会の問題解決に活用する能力の育成が重視されており、日本の数学教育は新たな段階へと進化しています。

数学教育の歴史を振り返ると、各時代の社会的要請に応じて変化してきたことがわかります。これからもAI時代に求められる数学的思考力や問題解決能力の育成を目指して、教育方法は進化し続けるでしょう。

2. **なぜ「分からない」が増えた?数学教育の変遷から読み解く学力低下問題と解決への道筋**

# タイトル: 数学の教育史:教え方の変遷と未来

## 見出し: 2. なぜ「分からない」が増えた?数学教育の変遷から読み解く学力低下問題と解決への道筋

数学が「分からない」と感じる学生が増加している現象は、単なる個人の資質の問題ではなく、数学教育システムの変遷に深く関係しています。戦後の日本の数学教育を振り返ると、「詰め込み教育」から「ゆとり教育」、そして現在の「脱ゆとり」へと大きく方針転換してきました。

かつての数学教育は計算技術の習得に重点を置き、繰り返し練習による定着を重視していました。この方法は基礎的計算力の向上には効果的でしたが、数学的思考力や創造性の育成には課題がありました。1980年代から始まった「ゆとり教育」では、授業時間と学習内容が削減され、「考える力」の育成が目標とされました。

しかし皮肉なことに、基礎的な演習時間の減少が、かえって数学的思考の土台となる基礎スキルの定着を妨げる結果となりました。PISA(国際学習到達度調査)やTIMSS(国際数学・理科教育動向調査)の結果に現れた学力低下は、この政策転換の影響を如実に示しています。

現在の「脱ゆとり」教育では、再び基礎学力の充実が図られていますが、単なる過去への回帰ではなく、思考力と基礎力のバランスが模索されています。特に注目すべきは、ICT技術を活用した個別最適化学習の広がりです。AIによる学習分析や適応型学習システムは、生徒一人ひとりの理解度に合わせた指導を可能にし、「分からない」を減らす可能性を秘めています。

また、数学の実用性を実感できる「文脈ある学び」の重要性も再認識されています。東京大学や京都大学などの研究グループによる「数学と社会をつなぐ教材開発」は、抽象的な数学概念を実生活や他教科と関連付けることで、学習意欲の向上に成功しています。

学力低下の解決には、基礎的な計算練習の確保と同時に、数学的思考力を育む探究活動のバランスが不可欠です。また、教師の専門性向上も課題であり、国立教育政策研究所のデータによれば、数学を専門としない教員が数学を教える「教科外指導」の割合が中学校で約15%に達しています。

「分からない」を減らすためには、教育政策の一貫性、教員の専門性向上、そして最新技術の活用という三位一体の改革が必要です。数学教育の歴史から学び、未来に活かすことで、より多くの生徒が数学の面白さと有用性を実感できる教育環境の構築が期待されます。

3. **世界と日本の数学教育比較:フィンランド・シンガポール・日本の指導法から見える成功の秘訣**

# タイトル: 数学の教育史:教え方の変遷と未来

## 見出し: 3. 世界と日本の数学教育比較:フィンランド・シンガポール・日本の指導法から見える成功の秘訣

世界の数学教育は国によって大きく異なり、その指導法の違いが学習成果にも表れています。特に国際学力調査で上位を占めることが多いフィンランド、シンガポール、日本の数学教育を比較すると、それぞれの成功要因が見えてきます。

フィンランドの数学教育は「問題解決型学習」に重点を置いています。教師は「ファシリテーター」として機能し、生徒が自分で考え、解決策を見つける過程を重視します。授業は少人数制で、生徒一人ひとりの進度に合わせた個別指導が行われることが特徴です。また、宿題は少なめで、学校での学びを充実させる方針があります。フィンランドでは「遊びながら学ぶ」という考え方が浸透しており、数学的概念を日常生活と結びつけて教えることで、抽象的な概念も理解しやすくなっています。

一方、シンガポールは「シンガポール数学」として世界的に注目されている教育法を実践しています。この方法は「具体→絵図→抽象」という3段階のアプローチを採用し、数学的概念を段階的に理解できるよう設計されています。特に「バーモデル」と呼ばれる図式化の手法は、複雑な文章題を視覚的に理解するのに役立ち、世界中で採用されるようになっています。シンガポールでは計算技能の習得も重視され、反復練習を通じて基礎力を固める指導が行われています。

日本の数学教育の特徴は「授業研究」と「問題解決型授業」にあります。教師が互いの授業を観察し、改善点を議論する文化が根付いており、これが指導法の継続的な向上につながっています。また、一つの問題に対して多様な解法を考えさせ、クラス全体で共有する「オープンエンド」な問題解決学習も特徴です。日本では黒板を効果的に使った「板書」の文化があり、思考過程を視覚的に整理する助けとなっています。さらに、学年を超えた系統性を重視したカリキュラム設計も、日本の数学教育の強みとなっています。

これら三カ国に共通する成功要因は、「基礎技能の習得」と「概念理解」のバランスです。単なる計算練習だけでなく、なぜそうなるのかという概念理解を重視し、実生活との関連性を示すことで学習意欲を高めています。また、教師の質の高さも共通点で、三カ国とも教師の社会的地位が比較的高く、継続的な研修制度が整っています。

しかし、各国の数学教育にも課題があります。フィンランドでは近年、デジタル化の影響で読解力が低下傾向にあり、数学の文章題解決にも影響が出ています。シンガポールでは競争的な教育環境によるストレスの問題が指摘されています。日本では「数学嫌い」の生徒が多く、実用的な応用力や創造性の育成が課題となっています。

これらの国々の成功事例から学べることは、単一の「正解」がある教育法はなく、文化的背景や社会のニーズに合わせた教育システムの構築が重要だということです。日本の数学教育も、他国の優れた点を取り入れつつ、日本の強みを活かした独自の発展を続けることが求められています。

4. **数学恐怖症を生まない指導とは:時代とともに変化した教授法から考える理想の数学授業**

# タイトル: 数学の教育史:教え方の変遷と未来

## 見出し: 4. **数学恐怖症を生まない指導とは:時代とともに変化した教授法から考える理想の数学授業**

多くの人が数学に対して苦手意識や恐怖感を抱いた経験があるのではないでしょうか。「数学恐怖症」とも呼ばれるこの現象は、実は教え方に大きく影響されています。歴史的に見ると、数学教育の手法は時代とともに変化してきました。

伝統的な数学教育では、公式の暗記と反復練習が重視され、「なぜそうなるのか」という概念理解よりも、「どう解くか」という手順習得が優先されていました。この方法は一部の学習者には効果的でしたが、多くの生徒にとって数学は意味のない記号操作になり、恐怖症の原因となっていました。

現代の研究では、数学恐怖症を防ぐためには「意味のある学習体験」が重要だと判明しています。シンガポールの数学教育で採用されている「具体→絵→抽象」アプローチや、フィンランドで実践されている「現実世界との関連付け」などは、概念理解を深め恐怖心を軽減する効果があります。

理想的な数学授業では、以下の要素が重要です:

1. **多感覚的アプローチ**: 視覚、聴覚、触覚など複数の感覚を使った学習

2. **エラーを受け入れる環境**: 間違いを恐れず、それを学びの機会とする文化

3. **個別化された指導**: 一人ひとりの理解度に合わせた教育

4. **協働学習**: 生徒同士で教え合い、学び合う機会の提供

5. **テクノロジーの活用**: GeoGebraなどのソフトウェアを使った視覚的理解の促進

特に注目すべきは「成長マインドセット」の育成です。スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授の研究によれば、「頭の良さは努力で変わる」と信じる生徒は、数学の挑戦に積極的に取り組む傾向があります。

数学教育の未来は、暗記から理解へ、個別から協働へ、そして恐怖から楽しさへと変化していくでしょう。理想の数学授業は、単なる計算技術ではなく、論理的思考力や問題解決能力という、将来どんな職業においても価値ある能力を育成するものなのです。

5. **教科書が語らない数学教育の真実:明治から令和まで変わったこと・変わらなかったことから探る未来の教え方**

5. 教科書が語らない数学教育の真実:明治から令和まで変わったこと・変わらなかったことから探る未来の教え方

日本の数学教育は明治以降、大きな変革を遂げてきました。しかし、教科書に載らない「教育の裏側」こそが、数学教育の本質を物語っています。

明治初期、日本の数学教育は「和算」から「洋算」への移行期にありました。当時の教育者たちは西洋の計算方法を取り入れつつも、日本独自の「そろばん」の文化を残すという二重構造を採用。この「伝統と革新の共存」は現代まで続く日本の数学教育の特徴となりました。

大正から昭和初期にかけては「生活算術」が重視され、実生活との結びつきを重視した教育が展開。しかし戦後の学習指導要領では「系統学習」へと舵が切られ、論理的思考力の育成に重点が置かれるようになります。

平成に入ると「ゆとり教育」によって学習内容が削減されましたが、学力低下への懸念から再び詰め込み型へと揺り戻しが起こりました。この「振り子現象」こそが日本の数学教育政策の特徴と言えるでしょう。

変わらなかったのは「答えが一つ」という思考の枠組み。日本の数学教育は長らく「正解到達型」であり、プロセスよりも結果を重視する傾向がありました。東京大学の藤原正彦教授は「日本の数学教育は計算技術に偏重している」と指摘しています。

一方で変わったのは「教える目的」です。かつては計算能力の習得が主目的でしたが、現在は問題解決能力や論理的思考力の育成へとシフト。国際数学オリンピックなどでの日本人の活躍は、この変化の成果とも言えます。

未来の数学教育には「多様な解法の許容」と「数学的思考の日常化」が鍵となるでしょう。実際に東京都内のある先進的な中学校では、一つの問題に対して複数の解法を発表し合う授業が実践され、生徒の思考の幅を広げることに成功しています。

AIの発達により単純計算はコンピュータに任せられる時代。これからは「なぜそうなるのか」を考える力が重要になります。明治から続く日本の数学教育の歴史に学びながら、次世代の教育者たちは新たな挑戦を続けているのです。

コメント