私たちの住む地球は、刻一刻と変化し続けています。「気候変動」という言葉を毎日のように耳にしながらも、その実態を正確に把握している方はどれほどいるでしょうか。本記事では、感情や主観ではなく、厳密な数値データに基づいて気候変動の現状と未来予測を解説します。

2030年までに地球の平均気温は産業革命前と比べて1.5度上昇する可能性があること、年間400万人もの命が大気汚染によって失われていること、海面が毎年3.6mmずつ上昇し続けていること…これらの数字が意味するものは何でしょうか?

私たちの日常生活や経済活動、そして未来の世代にどのような影響をもたらすのか、最新の科学的知見をもとに徹底解説します。環境問題に関心がある方はもちろん、将来への不安を感じている方、持続可能なビジネスを模索している企業の方々にとって、必読の内容となっています。

気候変動対策は「知ること」から始まります。正確な情報を得て、一人ひとりができる行動について考えるきっかけになれば幸いです。

1. 「2030年までに1.5度上昇?知っておくべき気候変動の臨界点とその影響」

地球温暖化が加速している現在、国際社会が警戒するのが世界の平均気温の1.5度上昇という臨界点です。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の最新の報告によれば、このままの温室効果ガス排出が続けば、近い将来この臨界点を超える可能性が高まっています。1.5度という数字は小さく感じるかもしれませんが、実はこの僅かな上昇が地球環境に与える影響は甚大なのです。

1.5度の上昇により、世界中の生態系に取り返しのつかない変化が起こると予測されています。北極の海氷は夏季にほぼ消失し、サンゴ礁は70~90%が死滅するとされています。さらに、極端な気象現象の増加も懸念されており、干ばつや洪水、熱波などが世界各地でより頻繁に、より強力になると予想されています。

日本においても影響は避けられません。気象庁のデータによれば、日本の平均気温は既に100年あたり約1.26度のペースで上昇しており、これは世界平均を上回るスピードです。豪雨災害や猛暑日の増加といった形で、私たちの生活にも直接的な影響が及んでいます。

臨界点を超えないためには、世界全体で温室効果ガスの排出を大幅に削減する必要があります。パリ協定では「今世紀後半に排出と吸収のバランスをとる」という目標が掲げられていますが、各国の現在の取り組みだけでは不十分だとされています。

企業レベルでも対応が進んでおり、例えばアップルやマイクロソフトなどの大手IT企業はカーボンニュートラルを宣言しています。また、国内では東京電力や日立製作所なども脱炭素に向けた取り組みを強化しています。

個人レベルでの行動も重要です。エネルギー消費の削減や公共交通機関の利用、食品ロスの削減など、日常生活での小さな選択が積み重なれば大きな変化につながります。

気候変動は遠い未来の問題ではなく、今まさに進行している危機です。1.5度上昇という臨界点を越えないために、社会全体での早急な対応が求められています。

2. 「年間400万人の命を奪う大気汚染:気候変動がもたらす健康リスクの実態」

地球規模で加速する気候変動は、直接的な環境影響だけでなく、人間の健康に対しても深刻な脅威をもたらしています。世界保健機関(WHO)の調査によると、大気汚染は毎年約400万人の命を奪っているとされ、この数字は世界の主要な健康リスク要因の一つとなっています。特に都市部では、自動車の排気ガスや工場からの煤煙により、PM2.5と呼ばれる微小粒子状物質が高濃度で検出され、呼吸器系疾患や心血管系疾患のリスクを高めています。

例えば、インドのニューデリーやアジアの巨大都市では、大気質指数(AQI)が危険レベルを超える日が年々増加し、子どもたちの喘息発症率は過去10年で30%以上上昇しています。さらに憂慮すべきは、気温上昇に伴うアレルゲンの増加で、花粉症などのアレルギー疾患も拡大傾向にあります。欧州環境庁によれば、ヨーロッパだけでも大気汚染により年間約40万人が早期死亡しているという衝撃的なデータもあります。

また、気候変動による熱波の頻度と強度の増加は、熱中症関連の死亡率を押し上げています。フランスで発生した2003年の熱波では、2週間で約15,000人が命を落としました。こうした極端な気象現象は、特に高齢者や基礎疾患を持つ人々、そして社会経済的に脆弱な立場にある人々に不均衡な影響を与えています。

気候変動がもたらす健康リスクは大気汚染だけにとどまりません。マラリアやデング熱などの媒介生物による感染症の分布域が拡大し、以前は発生しなかった地域での新たな健康危機を引き起こしています。世界銀行の報告によれば、気候変動対策を講じなければ、2030年までに1億人以上が極度の貧困に追いやられ、さらに健康格差が拡大する恐れがあります。

これらの数字は単なる統計ではなく、私たちの生活と健康に直結する現実です。気候変動対策は環境保全だけでなく、公衆衛生の観点からも喫緊の課題となっています。国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が設立した「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告書でも、気候変動と健康リスクの関連性は明確に指摘されており、世界各国の政策立案者に早急な対応を求めています。

3. 「海面上昇3.6mm/年の現実:沈みゆく島国と10億人の移住危機」

毎年3.6mmずつ上昇する海面。一見小さな数字に思えるかもしれないが、この上昇率は加速しており、長期的には壊滅的な影響をもたらす可能性がある。NASA衛星データによれば、過去100年間の海面上昇は約20cmに達し、その上昇速度は20世紀に比べて2倍以上に増加している。

最も深刻な影響を受けているのが太平洋の島国だ。ツバルやキリバス、モルディブといった国々では、既に海面上昇による塩水侵入が農業用地を汚染し、淡水源を脅かしている。ツバルの最高地点は海抜わずか4.6mしかなく、現在のペースが続けば数十年以内に国土の大部分が居住不可能になると予測されている。

国際移住機関(IOM)の分析によれば、海面上昇によって今世紀半ばまでに約2億人が移住を余儀なくされ、今世紀末までには最大10億人が「気候難民」となる可能性がある。これは現在の世界難民人口の約100倍に相当する規模だ。

問題はアジア太平洋地域に集中している。バングラデシュでは国土の17%が海面下1m以内にあり、海面上昇が1m進めば約3,000万人が住居を失うと予測されている。さらに上海や東京、ニューヨークといった沿岸大都市も深刻なリスクにさらされており、防潮システムへの巨額投資が進められている。

オランダのような国では既に国家予算の1%以上を水害対策に投じているが、世界銀行の試算では、海面上昇に適応するための世界的なコストは年間数千億ドルに達する見込みだ。

海面上昇の主な原因は地球温暖化による氷床・氷河の融解と海水の熱膨張である。グリーンランド氷床だけでも完全に融解すれば、海面は約7m上昇する計算だ。現在の温室効果ガス排出ペースが続けば、2100年までに海面は最大2m上昇する可能性があるとIPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)は警告している。

解決策は明確だが実行は困難だ。温室効果ガス排出量の大幅削減、再生可能エネルギーへの転換、そして既に避けられない海面上昇に対する適応策の実施が急務となっている。海岸線の保全、建築基準の見直し、脆弱地域からの計画的撤退など、複合的なアプローチが必要だ。

3.6mm/年という数字は小さく見えても、その背後には数億人の命運がかかっている。気候変動対策の加速なくして、この危機を回避する道はない。

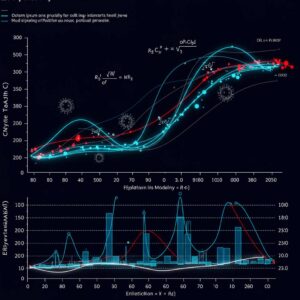

4. 「CO2濃度420ppmの現在地:産業革命前から48%増加した大気の変化とは」

地球大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が420ppmに達したことをご存知でしょうか。この数字は単なる数値ではなく、私たちの地球環境が直面している重大な変化を示すシグナルです。産業革命前の大気CO2濃度は約280ppm程度でした。現在の420ppmという数値は、わずか250年ほどの間に48%も増加したことを意味します。

この急激な上昇は自然変動の範囲をはるかに超えています。氷床コアの分析によると、過去80万年の間、地球のCO2濃度は180ppm〜300ppmの範囲で変動していましたが、現在はその上限を大きく超えています。特に注目すべきは上昇速度です。自然の変動では100年で数ppm程度の変化が一般的でしたが、現在は10年で約20ppm以上の上昇が観測されています。

ハワイのマウナロア観測所では1958年から継続的な大気観測が行われていますが、その記録は右肩上がりの曲線を描いています。当初350ppmという数値は「安全な上限」と考えられていましたが、1988年にこの値を超過。2013年には400ppmの節目を超え、さらに2021年には420ppmに到達しました。

この数値上昇の主な原因は化石燃料の燃焼です。世界のエネルギー消費の約80%は今なお石油・石炭・天然ガスに依存しています。さらに森林減少も深刻な問題です。世界の森林面積は毎年約470万ヘクタール減少していると報告されています。樹木はCO2を吸収する「炭素の貯蔵庫」ですが、その能力が低下しているのです。

420ppmという数値が持つ環境への影響は広範囲に及びます。気温上昇だけでなく、海洋酸性化の進行(pH値が産業革命前と比較して約0.1低下)、極端気象の増加(豪雨や干ばつの頻度が約30%増加)など、複合的な環境変化をもたらしています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書では、このままの排出が続けば今世紀末までに地球の平均気温が最大4.8℃上昇する可能性があると警告しています。

パリ協定では世界の平均気温上昇を1.5℃以内に抑える目標が掲げられていますが、そのためには2050年までにカーボンニュートラルを達成する必要があります。各国の政策や企業の取り組みが加速していますが、現状の対策では目標達成は難しいとされています。

この数字の背後にある真実を理解することが、私たち一人ひとりの行動変容の第一歩となるでしょう。420ppmという現在地から、私たちはどのような未来を選択するのでしょうか。

5. 「2070年までに3分の1の生物種が絶滅?気候変動による生物多様性喪失の衝撃データ」

地球上の生命の多様性が未曾有の危機に直面している事実をご存知だろうか。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストによれば、現在評価されている動植物種の約28%が絶滅の危機に瀕している。しかし、気候変動が現在のペースで進行すれば、2070年までに地球上の生物種の最大3分の1が姿を消す可能性があるという衝撃的な予測が科学者たちから発表されている。

この予測の背景には、世界自然保護基金(WWF)の「生きている地球レポート」の分析がある。過去50年間で野生生物の個体数は平均68%減少したというデータは、生物多様性の急速な崩壊を如実に示している。特に熱帯雨林地域では94%という壊滅的な減少率が記録されている。

温暖化による影響は、すでに様々な生態系で観察されている。北極圏の氷の減少によるホッキョクグマの生息地喪失、サンゴ礁の白化現象による海洋生態系の崩壊、山岳地帯の氷河後退による固有種の絶滅など、具体的な事例は枚挙にいとまがない。

生物多様性の喪失がもたらす影響は生態系サービスの低下として私たちの生活にも直結する。例えば、花粉媒介昆虫の減少は世界の農作物生産の75%に影響を与える可能性があり、年間約2,350億ドルから5,770億ドルの経済的損失につながると試算されている。

国連の「生物多様性条約」では「30by30」という目標が掲げられ、2030年までに地球の陸地と海洋の30%を保護区にすることが提案されているが、現状の保護区は陸地で約15%、海洋ではわずか7%程度に留まっている。

気候変動と生物多様性の喪失は密接に関連している。気温上昇を1.5度に抑えることができれば、絶滅リスクは半減すると言われている。しかし、現在の対策では2.7度以上の上昇が予測され、その場合の生物多様性への影響は取り返しのつかないものとなるだろう。

自然環境を守るためには、個人レベルでの環境に配慮した消費選択から、企業の持続可能な事業活動、そして国際的な枠組みでの協力まで、あらゆるレベルでの行動が不可欠だ。生物多様性の保全は、単なる動植物の保護ではなく、人類の生存基盤を守るための喫緊の課題なのである。

コメント