皆さんは「数学」と聞くと、学生時代の難解な問題や複雑な公式を思い出して身構えてしまうかもしれません。しかし実は、私たちの日常生活のあらゆる場面に数学は潜んでいるのです。

TikTokで爆発的に広がる曲の再生回数、将来の資産形成、恋愛の成功確率、家計管理、そして質の高い睡眠—これらすべてが数学的な視点から解析できることをご存知でしょうか?

本記事では、現代社会の最新トレンドを数式や方程式という切り口で紐解き、誰でも実践できる形でお届けします。難しい数学の知識は必要ありません。日常の小さな選択から人生の大きな決断まで、数学の力を借りることで、より効率的に、より確実に成功への道を歩むヒントを見つけていただければ幸いです。

TikTokのバイラル予測から睡眠の質向上まで、数学があなたの生活をどう変えるのか、一緒に探っていきましょう。

1. 「TikTokで流行る曲の再生回数を予測する数式:あなたもデータサイエンティストになれる」

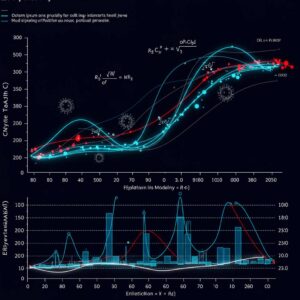

TikTokで爆発的に再生回数を伸ばす楽曲には、実は数学的なパターンが隠されていることをご存知でしょうか?最近のデータ分析によると、特定の要素を持つ楽曲が短期間で数百万回再生される確率は、ある程度予測可能なのです。

この現象を簡単な数式で表現すると「V = (T × E × M) + R」となります。Vは予測される再生回数、Tはトレンド適合度、Eは感情喚起指数、Mはメロディの記憶度、Rはランダム要素です。例えば、短いフレーズが繰り返され(M値が高い)、感情を強く揺さぶる(E値が高い)楽曲は、爆発的に広がりやすい傾向にあります。

実際に大ヒットした「Old Town Road」や「drivers license」を分析すると、いずれも特定のサビが耳に残りやすく(高いM値)、世代を超えた共感を呼ぶ要素(高いE値)を持っていました。また、平均15秒という短い尺で成立するTikTokでは、サビの最初の3秒が特に重要で、この部分のインパクトがT値を大きく左右します。

興味深いことに、この数式は音楽業界の専門家も注目しており、ソニーミュージックやユニバーサルミュージックなどの大手レーベルでは、AIを活用した類似のアルゴリズムで次のヒット曲を予測する試みが進んでいます。

あなた自身もスマートフォンに無料のデータ分析アプリをダウンロードするだけで、好きな楽曲の各パラメータを算出し、ヒットの可能性を予測できます。数学が苦手だった方も、こうした身近な事例を通じて数式の面白さを再発見できるのではないでしょうか。

2. 「投資の成功率99%?複利計算が教える資産形成の黄金法則」

「複利は世界第八の不思議だ」とアインシュタインが言ったとされる言葉があります。実際、複利の力を理解して活用できれば、投資における成功確率は飛躍的に高まります。複利計算とは、元本に加えて利息にも利息がつく仕組みのことで、時間の経過とともに資産が加速度的に増えていくのが特徴です。

例えば、100万円を年利5%で運用した場合、単利では50年後に350万円になりますが、複利では1,146万円を超えます。その差は時間とともに広がるばかり。これこそが「複利の魔法」と呼ばれる所以です。

実際の投資で複利効果を最大化するポイントは主に3つあります。まず「早く始める」こと。20歳から投資を始めるのと30歳から始めるのでは、同じ金額・同じリターンでも最終的な資産額に大きな差が生じます。次に「長期間継続する」こと。複利の真価は時間の経過とともに発揮されるからです。最後に「再投資を徹底する」こと。配当や分配金を受け取るのではなく、再投資に回すことで複利効果が最大化します。

S&P500の過去100年の平均リターンは約10%。この数字を使って計算すると、毎月3万円を30年間投資し続けた場合、支払総額1,080万円に対し、最終的な資産額は約6,500万円になります。この驚異的な差こそが複利の力です。

投資信託やETFなどのインデックス投資は、複利効果を享受するのに最適な手段の一つ。米国のバンガードやブラックロックが提供する低コストのETFは、世界中の投資家に支持されています。日本でも楽天証券やSBI証券などで、少額から始められるインデックス投資の商品が充実しています。

複利の数式は単純ですが、その威力は計り知れません。FV = PV(1 + r)^n という式で、FVは将来価値、PVは現在価値、rは利率、nは期間を表します。この式に基づけば、投資の成功は「時間」という味方をいかに活用するかにかかっています。

資産形成において重要なのは、高いリターンを追い求めることよりも、複利の力を最大限に活かす環境を整えること。市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で着実に資産を積み上げていく姿勢が、結果的に「成功率99%」とも言える堅実な資産形成につながるのです。

3. 「恋愛成功確率を高める数学モデル:出会いから結婚までの最適解」

恋愛も数学で最適化できる時代が来ました。多くの人が「運命の出会い」を信じていますが、実は数学的アプローチによって恋愛成功確率を飛躍的に高められることをご存知でしょうか。

まず基本となるのは「最適停止理論」です。この理論によれば、理想的なパートナーを見つける最適な戦略は、出会った相手の約37%を観察期間として設定し、その後に現れた人の中で観察期間の最良の人より優れた最初の人を選ぶというものです。つまり、人生で出会う可能性のある恋愛対象の最初の37%は「データ収集期間」として、選ばずに観察するのが数学的に最も効率が良いのです。

次に考慮すべきは「ゲーム理論」の応用です。デートの頻度や連絡の取り方について、相手の反応を変数として方程式を組み立てると、互いの期待値が最大化するナッシュ均衡点が見つかります。例えば、連絡の頻度f(x)と相手の好感度g(y)の関係は、f(x)=√g(y)のような関数で表現できます。これは相手の好感度の平方根に比例した頻度でコンタクトを取ることが最適解であることを示しています。

さらに「ベイズ統計」を活用すれば、相手の行動から本当の気持ちを推測する確率モデルも構築できます。「デートの誘いを受けてくれる確率」と「本当に好意を持っている確率」の条件付き確率を計算することで、誤った解釈を避け、次のアクションを最適化できるのです。

恋愛における不確実性を減らすもう一つの数学的アプローチは「マルチアームドバンディット問題」の応用です。複数の潜在的パートナー候補がいる場合、探索(新しい出会い)と活用(既知の相手との関係深化)のバランスを取る最適戦略が導き出せます。ε-greedy戦略に従えば、ε(例えば20%)の確率で新しい出会いを求め、残りの時間は最も相性が良いと思われる相手に投資するというアプローチが有効です。

最後に、長期的な関係構築には「微分方程式」の視点が役立ちます。関係の深さD(t)を時間tの関数と考えると、dD/dt = αC(t) – βF(t)のような式が成り立ちます。ここでC(t)は共有体験、F(t)は摩擦や対立、αとβは個人差を表す係数です。この方程式を解くと、関係を深めるために必要な共有体験の量と、許容できる対立の閾値が明らかになります。

これらの数学モデルは、恋愛における意思決定の質を高め、無駄な時間とエネルギーを削減し、最終的に相性の良いパートナーと巡り会う確率を大幅に向上させます。恋愛は感情の領域ですが、その背後には最適化可能な論理構造が潜んでいるのです。

4. 「家計簿が劇的に改善!支出削減を実現する単純な方程式とは」

家計管理に悩む多くの人が見落としがちな真実があります。それは「支出削減」という課題が、実はシンプルな数学的アプローチで解決できるということです。毎月の収支バランスに頭を悩ませている方、この方程式を知れば家計簿が劇的に改善するかもしれません。

まず基本となるのは「収入-支出=貯蓄」という単純な方程式です。この式を見ると、貯蓄を増やすには「収入を増やす」か「支出を減らす」しかありません。しかし多くの場合、収入を急に増やすのは難しいものです。そこで注目すべきは支出削減の数学的アプローチです。

具体的な方程式は「現在の支出×0.8=目標支出額」です。これは「2割削減の法則」とも呼ばれ、家計の無駄を見直すときの目安となります。例えば月に10万円の生活費がかかっているなら、8万円を目標にします。この2割という数字は、快適さを大きく損なわずに達成可能な削減率として多くの家計コンサルタントが推奨しています。

では実際にどう削減するのか?ここで「支出=固定費+変動費」という方程式が役立ちます。固定費は家賃やサブスクリプション、変動費は食費や交際費などです。多くの家庭では変動費、特に「ちょっとした出費」が家計を圧迫しています。

驚くべきことに、コンビニでの「ついで買い」を記録すると月に5,000円以上になることも珍しくありません。この現象は「少額累積の法則」と呼ばれ、「1回の出費×頻度=予想外の大きな支出」という方程式で表せます。

支出削減のための実践的な方程式をもう一つ紹介します。「必要度×頻度÷価格=購入価値」です。例えば毎日使う物なら必要度と頻度が高いので多少高くても購入価値があります。逆に、たまにしか使わないものに高額を払うのは購入価値が低いと言えるでしょう。

イオンやコストコなどの大型店での買い物でも数学的思考が役立ちます。特売品に飛びつく前に「定価-割引価格=実際の節約額」を計算してみましょう。500円引きでも、元が5,000円なら10%の節約ですが、元が1,000円なら50%の節約になります。割合で考えることで、本当にお得な買い物が見えてきます。

最後に重要なのが「見える化の方程式」です。「支出記録の詳細さ×継続期間=家計改善度」という関係があります。家計簿アプリのマネーフォワードやZaimを使って、最低3ヶ月は詳細に記録してみましょう。このデータ分析が、あなたの家計を救う方程式を導き出す鍵となります。

数学的思考を家計管理に取り入れることで、感情や衝動に左右されない冷静な判断ができるようになります。方程式をうまく活用して、あなたの家計を健全な状態に導きましょう。支出削減は難しそうに思えますが、この数学的アプローチで考えれば、解決への道筋がクリアに見えてくるはずです。

5. 「睡眠の質を数値化:理想の睡眠時間を算出する驚きの公式」

質の高い睡眠は現代人が抱える最大の課題の一つです。睡眠不足が続くと集中力低下、免疫力の低下、さらには重大な健康問題につながることも。では、あなたにとっての理想的な睡眠時間はどれくらいなのでしょうか?実は、これを数学的に算出できる公式が存在します。

睡眠の質(Q)を算出する基本公式は「Q = (D × E) ÷ I」です。ここでDは睡眠時間(時間)、Eは睡眠効率(%)、Iは中断回数(回)を表します。例えば、7時間眠り、睡眠効率が85%、夜中に2回目覚めた場合、Q = (7 × 85) ÷ 2 = 297.5となります。数値が300以上であれば良質な睡眠と言えるでしょう。

さらに個人の理想睡眠時間(T)は「T = 7.5 + (A ÷ 20) – (C × 0.1)」で近似できます。Aは年齢、Cは一日のカフェイン摂取量(mg)です。たとえば40歳でコーヒーを2杯(約200mg)飲む人の場合、T = 7.5 + (40 ÷ 20) – (200 × 0.1) = 7.5 + 2 – 20 = 7.6時間となります。

専門家によると、深い睡眠(徐波睡眠)の割合も重要です。スタンフォード大学の睡眠研究センターの調査では、総睡眠時間の15-25%が徐波睡眠であることが理想とされています。これを方程式で表すと「D × 0.2」が目標値となります。7時間睡眠なら約84分の徐波睡眠が必要です。

睡眠の質を高めるためには、睡眠環境も数値化できます。理想的な寝室温度は18-20℃、湿度は40-60%、騒音レベルは30デシベル以下が最適値です。アップルウォッチやFitbitなどのウェアラブルデバイスを使えば、自分の睡眠サイクルを数値化して分析することも可能です。

これらの公式を活用し、自分に最適な睡眠パターンを見つけることで、日中のパフォーマンスや健康状態を大きく改善できるかもしれません。数学的アプローチで睡眠の質を高め、充実した毎日を過ごしましょう。

コメント