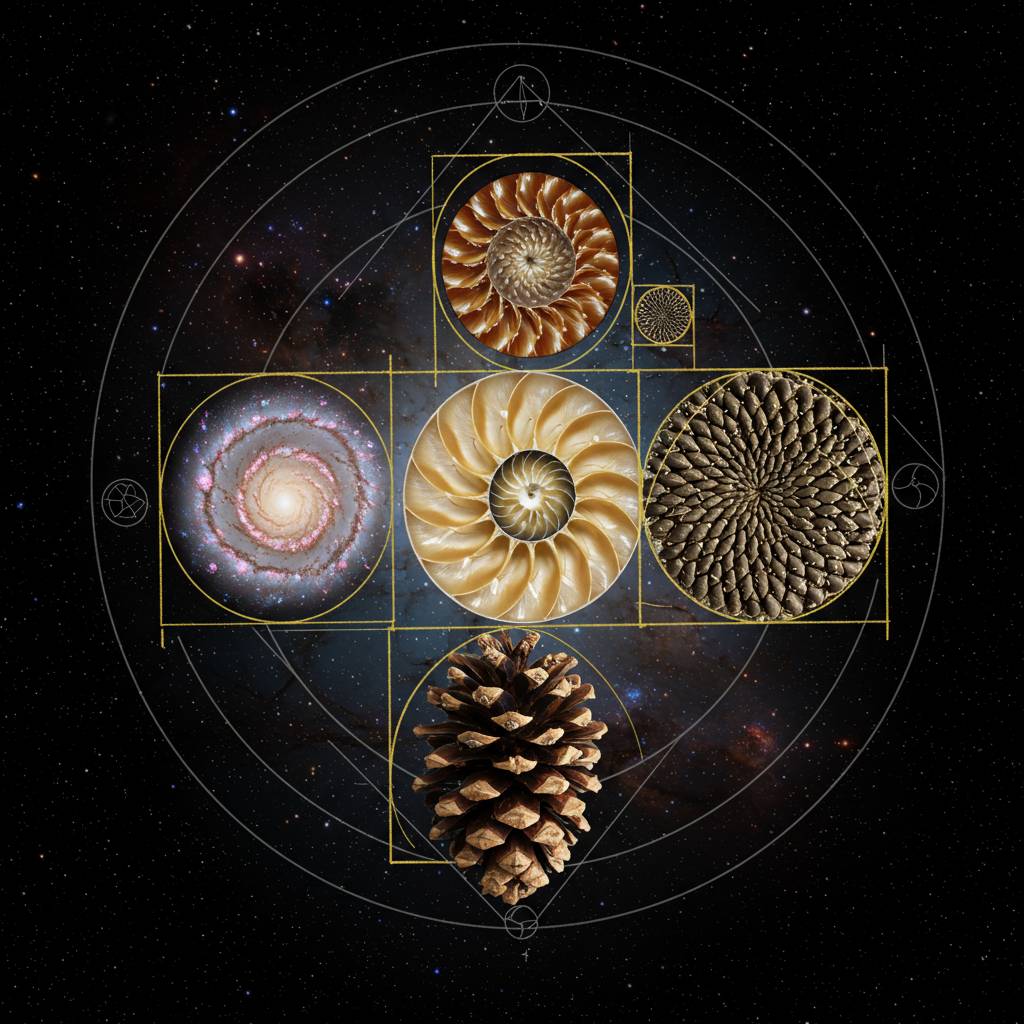

皆さんは日常の中で、ある特別な比率が隠されていることをご存知でしょうか?それは「黄金比」と呼ばれる、約1:1.618という神秘的な比率です。この比率は単なる数学的概念ではなく、私たちの周りの自然界や芸術作品、建築物など、あらゆる場所に存在しています。貝殻の螺旋から向日葵の種の配列、さらには美しいと感じる人の顔の比率まで、黄金比は驚くほど多くの場所に見出すことができるのです。

数学が苦手な方でも心配いりません。この記事では、難しい計算式は脇に置いて、私たちの身の回りに潜む黄金比の美しさと神秘性について分かりやすく解説します。なぜ多くの芸術家や建築家がこの比率に魅了されてきたのか、自然界はどのようにしてこの完璧な比率を生み出しているのか、そして私たち自身の生活にどのように関わっているのかを探っていきます。

自然界の神秘から実用的な応用まで、黄金比の驚くべき世界へご案内します。この記事を読んだ後には、あなたの見る世界が少し変わるかもしれません。さあ、幾何学の魔法で自然界の秘密を解き明かす旅に出かけましょう。

1. 「黄金比」が隠された日常風景5選:あなたの身近にも存在する神秘の幾何学

黄金比は約1.618という不思議な数値で、古代から美の理想として崇められてきました。この神秘的な比率は、私たちの日常生活のあらゆる場所に隠れています。見逃していた黄金比の存在を5つの身近な例で紹介します。

まず注目したいのは植物の世界です。ヒマワリの種は中心から螺旋状に配置されていますが、この螺旋の数はフィボナッチ数列に従い、隣接する数の比が黄金比に近づきます。同様に松ぼっくりの鱗片やタンポポの種の配置にも、この黄金螺旋が見られます。効率的に日光を受け、スペースを最大限に活用するための自然の知恵なのです。

建築の分野では、パルテノン神殿が黄金比を活用した代表例です。正面の幅と高さの比率が黄金比に近く、調和のとれた美しさを生み出しています。現代建築でも、国連本部ビルやシドニーオペラハウスなど、意識的に黄金比を取り入れた建築物は少なくありません。

人体にも黄金比は現れます。顔の各パーツの配置や、手の指の関節の長さの比率にも黄金比が存在します。レオナルド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」は、人体の比率と黄金比の関係を示した有名な作品です。

身近な日用品にも黄金比は取り入れられています。クレジットカードの縦横比やiPhoneの画面サイズ、さらにはA4用紙の縦横比も黄金比に非常に近い値になっています。これらのプロポーションが私たちの目に心地よく映るのは、黄金比の調和がもたらす効果かもしれません。

最後に、音楽においても黄金比は重要な役割を果たしています。モーツァルトやベートーヴェンの楽曲には、曲の構成や転調のタイミングに黄金比が使われていると分析されています。曲の盛り上がりが全体の約61.8%の位置にくることで、聴き手に心地よい緊張と解放をもたらすのです。

これらの例からわかるように、黄金比は決して抽象的な数学の概念ではなく、私たちの日常に溶け込んだ自然界の法則です。次に身の回りの風景を見渡すとき、この神秘的な比率を探してみてください。きっと新たな発見があるはずです。

2. 植物が密かに実践する完璧な設計図:黄金比から見える生命の知恵

私たちの足元に広がる草花や森林の木々。一見ランダムに生えているように見えるこれらの植物たちも、実は驚くほど精密な数学的法則に従って成長しています。その中心にあるのが「黄金比」という神秘的な比率です。約1:1.618の割合を示すこの比率は、植物界で驚くほど頻繁に見られます。

ヒマワリの種のらせん配列を観察したことはありますか?種は中心から外側に向かって、フィボナッチ数列に基づいた完璧ならせんを描いています。この配列により、限られたスペースに最大数の種を効率よく詰め込むことが可能になっています。これは単なる偶然ではなく、進化の過程で獲得された生存戦略なのです。

松ぼっくりの鱗片、バラの花びら、葉の茎からの分岐パターン。これらはすべて黄金比に基づいています。特に植物の葉序(葉の配置パターン)は顕著です。葉が茎の周りに配置される角度は、多くの場合137.5度—「黄金角」と呼ばれる角度になっています。この配置により、上の葉が下の葉に影を落とすことを最小限に抑え、光合成の効率を最大化しているのです。

アロエやサボテンなどの多肉植物の幾何学的な成長パターンも見事です。これらの植物の葉や棘は、中心から外側へと螺旋状に広がり、完璧な数学的パターンを形成します。限られた水資源で生き抜くため、このような効率的な構造が進化したと考えられています。

最も驚くべきは、植物がこのような複雑な数学を「知っている」わけではないということです。単純な成長規則に従うだけで、結果として黄金比に基づくパターンが生まれるのです。細胞分裂の過程で新しい器官が形成される位置は、ホルモンの濃度勾配によって決まります。この単純なメカニズムが、見事な幾何学的パターンを生み出すのです。

森林内の木々の配置も、競争と協力のバランスの中で、ある種の幾何学的秩序を示します。特に原生林では、木々の間隔や分布にフラクタル構造が見られることがあります。これは、限られた資源(光、水、栄養)を最適に分かち合うための自然の解決策なのです。

私たちが美しいと感じる自然の風景や植物の形には、単なる見た目の美しさを超えた深い意味があります。それは生存のための最適化であり、限られたリソースで最大の効果を得るための戦略なのです。自然は何十億年もの進化を通じて、最も効率的な設計を選択してきました。その結果が、私たちの目に美しく映る黄金比のパターンなのかもしれません。

次回散歩に出かけるとき、足元の小さな草花や庭の植物をよく観察してみてください。そこには驚くべき数学的秩序が隠されています。自然界の設計の巧みさを認識することで、私たちは環境との深いつながりを感じることができるでしょう。

3. 科学者も唸る自然界の数学的秩序:黄金比が織りなす美しいパターンの謎

自然界には私たちが想像する以上に数学的な秩序が存在しています。特に「黄金比」と呼ばれる約1:1.618の比率は、驚くほど多くの自然現象に見られる神秘的なパターンです。この比率が科学者たちを何世紀にもわたって魅了し続けてきた理由を探ってみましょう。

植物の世界では、ひまわりの種の螺旋配列が黄金比に基づくフィボナッチ数列を示しています。種は55本と34本の螺旋を描き、これらの数字はフィボナッチ数列の連続した項であり、その比率は黄金比に限りなく近づきます。この配置により、限られたスペースに最大数の種を効率的に詰め込むことができるのです。

海の生き物であるオウムガイの殻も黄金螺旋を形成しています。成長するにつれて新しい部屋を作り出しますが、各部屋は前の部屋より黄金比率で大きくなります。この幾何学的な成長パターンが、オウムガイに完璧なバランスをもたらしているのです。

人体にも黄金比は現れます。顔の構造、指の関節の長さの比率、さらにはDNAの二重らせん構造にまでこの比率が見られます。ハーバード大学の研究チームは、DNAの構造において黄金比が分子の安定性と効率的な情報伝達に寄与していることを示唆しています。

宇宙規模でも黄金比は存在します。銀河系の螺旋構造や、惑星軌道の関係性にもこの比率が見られるという研究結果があります。プリンストン大学の天体物理学者たちは、この普遍的な比率が宇宙の秩序を維持する上で重要な役割を果たしている可能性を指摘しています。

自然界がなぜこれほどまでに黄金比を「好む」のかについては、物理学者フランク・ウィルチェックの「宇宙の美しさは効率性の表れである」という言葉が示唆に富んでいます。黄金比は数学的に最も効率的な成長と空間利用を可能にするため、進化の過程で自然に選択されてきたのかもしれません。

この神秘的な比率の普遍性は、私たちの宇宙に隠された数学的な基本法則の存在を暗示しています。黄金比という一見シンプルな数学的概念が、自然界の複雑なパターンの基盤となっているという事実は、科学と芸術の境界を曖昧にし、私たちに自然の驚くべき設計について深く考えさせるのです。

4. 一度見たら忘れられない!黄金比で構成された世界の絶景スポット

自然界の美しさの秘密には、黄金比という数学的秩序が隠されています。世界中には、この神秘的な比率が目に見える形で表れている絶景スポットが数多く存在します。これらの場所を訪れると、なぜ人間が無意識のうちにその美しさに魅了されるのかが理解できるでしょう。

まず訪れたいのはギリシャのアテネにあるパルテノン神殿です。紀元前447年から432年にかけて建設されたこの建築物は、黄金比に基づいて設計されています。正面から見たファサードの横と縦の比率、柱の間隔、さらには細部の装飾に至るまで、すべてが黄金比に従って配置されています。夕日に照らされる神殿の姿は、数学的完璧さと芸術的美しさが融合した姿を見せてくれます。

次に挙げるのはエジプトのギザにあるクフ王のピラミッドです。この巨大建造物の底辺と高さの関係に黄金比が現れていることは、多くの研究者によって指摘されています。砂漠の中に佇む姿は、古代エジプト人の高度な数学的知識を物語っています。

自然が生み出した絶景としては、アメリカのアリゾナ州にあるアンテロープキャニオンが挙げられます。浸食によって形成された渓谷の曲線美には黄金螺旋のパターンが見られます。光が差し込むと現れる光のシャワーは、まるで自然が意図的に設計したかのような美しさです。

日本では京都の龍安寺の石庭が黄金比の美を体現しています。15個の石が配置された庭園は、どの角度から見ても完璧なバランスを保っており、禅の思想と黄金比の調和が感じられる空間となっています。

イタリアのフィレンツェにあるサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラも見逃せません。ブルネレスキによって設計されたドームは、黄金比に基づいた比率で構築されており、ルネサンス建築の傑作として今も多くの観光客を魅了しています。

これらの絶景スポットに共通するのは、見る人に深い感動と記憶に残る印象を与えるという点です。黄金比で構成された景観は、私たちの美的感覚に強く訴えかけ、一度見たら忘れられない体験をもたらします。次の旅行先を考える際は、こうした数学的調和が隠された場所を訪れてみてはいかがでしょうか。きっと新たな視点で世界の美しさを発見できるはずです。

5. アーティストと建築家が何世紀も追い求めた秘密:黄金比の実用的応用法

芸術と建築の世界を形作る黄金比は、単なる数学的概念を超えた美の言語として機能してきました。約1.618という一見シンプルな比率が、どのように人類の創造性を何世紀にもわたって形作ってきたかを探ってみましょう。

古代ギリシャのパルテノン神殿は黄金比の最も有名な適用例の一つです。その正面の幅と高さの関係性には黄金比が意図的に組み込まれており、観る者に調和感を与えています。レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」でも、中心人物の配置や構図全体に黄金比が巧みに適用されています。ルネサンス期には、多くの芸術家が作品に黄金比を取り入れることで視覚的バランスを実現していました。

現代建築では、ル・コルビュジエが開発した「モデュロール」システムが有名です。人体の比率と黄金比を組み合わせたこの設計手法は、彼の多くの建築作品に反映されています。特にロンシャンの礼拝堂では、黄金比に基づく比率が心地よい空間体験を生み出しています。

写真家にとっても黄金比は重要なツールです。構図を決める際に「黄金分割構図」を応用することで、視線の流れが自然で印象的な写真を撮影できます。プロフェッショナルカメラマンの多くは、重要な被写体を黄金比の交点付近に配置するテクニックを使っています。

デザイン分野では、Appleのロゴや国連のロゴなど、多くの有名ブランドのロゴデザインに黄金比が取り入れられています。特にTwitterの旧ロゴは、円と弧の配置に黄金比を使用した完璧な例です。

実際に黄金比を活用するには、まず1:1.618の比率を意識することから始めましょう。デザインソフトウェアには黄金比のガイドラインを表示する機能があります。Adobe IllustratorやPhotoshopでは、黄金らせんや黄金長方形のテンプレートを使用できます。建築やインテリアデザインでは、部屋の縦横比や家具の配置に黄金比を取り入れることで、自然と心地よい空間が生まれます。

この普遍的な比率の魅力は、その数学的厳密さと同時に、人間の美的感覚に訴える力にあります。黄金比は私たちの創造的表現の中に、静かにしかし確実に存在し続けているのです。

コメント