皆さまは「数学の父」と聞いて、どなたを思い浮かべるでしょうか? ピタゴラスでしょうか、それともユークリッド? 実は「数学の父」と呼ばれる偉人は複数存在し、それぞれが数学史に消えることのない足跡を残しています。

私たちが当たり前のように使う数式や定理の背後には、天才たちの驚くべき発想と人生ドラマがありました。学校の教科書では語られない彼らの実像や、現代のAI技術にまで影響を与える普遍的な思考法の魅力をお伝えします。

古代ギリシャで生まれた「三平方の定理」から、何世紀にもわたって数学者を悩ませ続けた未解決問題まで、数学の歴史は人類の知的冒険の歴史でもあります。

本記事では、ピタゴラス、ユークリッド、アルキメデスといった「数学の父」と称される天才たちの功績と人間ドラマを掘り下げ、彼らの思考法が現代のテクノロジーにどう活かされているのかまで解説していきます。数学が苦手だった方も、きっと新たな魅力を発見できるはずです。

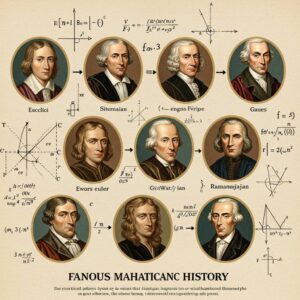

1. ピタゴラスだけじゃない!「数学の父」と呼ばれる天才たちの驚くべき功績

数学の歴史を語る上で「数学の父」という称号を持つ人物は複数存在します。多くの人がピタゴラスを思い浮かべるかもしれませんが、実は時代や地域によって、数学の発展に革命的な貢献をした人物たちがいます。

まず古代ギリシャの数学者ピタゴラスは、有名な「ピタゴラスの定理」で知られています。直角三角形の辺の関係を表す定理は、現代でも建築や工学など様々な分野で活用されています。しかし彼の貢献はそれだけではなく、数と宇宙の調和を説く哲学的な数学観を確立したことも重要です。

一方、「解析幾何学の父」と呼ばれるルネ・デカルトは、数学と哲学の両方で革命を起こしました。彼が考案した座標系(デカルト座標系)は、幾何学的な問題を代数的に解決する道を開き、現代数学の基礎となっています。「我思う、ゆえに我あり」という哲学的命題で知られるデカルトですが、数学への貢献も計り知れません。

インドに目を向けると、「インド数学の父」とされるアーリヤバタがいます。彼は5世紀に円周率の計算に取り組み、三角関数の基礎を築きました。また、現在私たちが使用している10進法の数体系の発展にも大きく貢献しています。

近代数学では、「解析学の父」と称されるアイザック・ニュートンとゴットフリート・ライプニッツが微分積分学を独立して発見し、物理学と数学の新たな地平を切り開きました。特にニュートンの「プリンキピア」は、数学的原理によって自然界の法則を説明した画期的な著作です。

「現代代数学の父」と呼ばれるエヴァリスト・ガロアは、わずか20歳で命を落としたにもかかわらず、群論という数学の新分野を創設しました。彼の理論は当時は理解されませんでしたが、現代の物理学や暗号理論に至るまで広く応用されています。

これらの「数学の父」たちに共通しているのは、既存の枠組みを超えた発想で数学を根本から変革したことです。彼らの功績は単なる公式や定理の発見にとどまらず、数学的思考そのものを進化させ、後世の科学発展の礎となりました。

2. 教科書では語られない「数学の父」ユークリッドの人生と彼が残した偉大な遺産

西洋数学の基礎を築いた偉人「ユークリッド」。彼の名前は幾何学の授業で一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、その実像については教科書ではほとんど触れられていません。

ユークリッドは紀元前300年頃のアレクサンドリアで活躍した数学者です。驚くべきことに、彼の個人的な生涯については確かな記録がほとんど残っていません。出生地、師匠、死亡年月日など、現代の我々が当然知りたいと思う情報が歴史の闇に埋もれているのです。

それでも、彼が残した著書「原論(エレメンツ)」は、聖書に次いで歴史上最も多く出版された書物とされています。全13巻からなるこの大著は、公理と論理に基づいた演繹的な数学体系を構築し、2000年以上にわたって数学教育の基礎となってきました。

「原論」の革命的な点は、単なる計算方法や解法のコレクションではなく、少数の自明な公理から論理的に全ての命題を証明していく手法にあります。現代でも「ユークリッド幾何学」として教えられる平面幾何の基礎はもちろん、素数の無限性の証明や最大公約数を求めるユークリッドの互除法など、彼の業績は数学の様々な分野に及んでいます。

ユークリッドの教育者としての面も注目に値します。アレクサンドリアの学園で教鞭を執っていたとされ、プトレマイオス1世が幾何学の簡単な方法を尋ねた際、「幾何学に王道なし」と答えたというエピソードは有名です。これは数学の習得に近道はなく、誰もが同じ道を歩まねばならないという教育者としての信念を示しています。

彼の影響力は数学を超えて、論理学や哲学、さらには建築や芸術にまで及びました。ルネサンス期の遠近法の発展や、現代のコンピュータグラフィックスの基礎にもユークリッドの幾何学が息づいています。

最も興味深いのは、ユークリッドが非ユークリッド幾何学の可能性をすでに予見していたかもしれないという点です。彼の第5公準(平行線公準)は他の公準と比べて複雑で、多くの数学者がこれを他の公準から証明しようと試みましたが、結局は新たな幾何学の発見につながりました。

数学の父と呼ばれるユークリッドは、具体的な計算技術よりも、数学的思考の方法、論理的推論の力を私たちに遺しました。その精神は現代の科学的方法論の基礎となり、私たちの思考様式そのものに影響を与え続けています。

3. 現代数学を支える基礎を築いた「数学の父」アルキメデスの発見と謎に満ちた最期

古代ギリシャ、シチリア島のシラクサで生まれたアルキメデス(紀元前287年頃~紀元前212年頃)は、歴史上最も偉大な数学者の一人として知られています。彼の功績は幾何学、静力学、流体力学など多岐にわたり、「数学の父」と呼ばれるにふさわしい革新的な理論を次々と生み出しました。

アルキメデスの最も有名な発見の一つは「アルキメデスの原理」です。王冠の純度を測定する方法を考えていた彼は、入浴中にひらめきを得て「エウレカ!(見つけた!)」と叫びながら裸で街を走り回ったという逸話が残されています。この原理は、流体中の物体が受ける浮力は、その物体が排除した流体の重さに等しいというもので、現代の流体力学の礎となっています。

また、円の面積や球の体積に関する計算方法、無限小の概念を用いた積分法の先駆けとなる手法など、アルキメデスの数学的業績は驚くほど先進的でした。特に、彼が開発した「取り尽くし法」は、現代の積分計算の原型とも言える画期的な方法でした。

さらに、彼は実用的な発明家としての側面も持ち合わせていました。「アルキメデスのねじ」と呼ばれる水をくみ上げる装置や、巨大な船を動かす滑車システム、太陽光を集めて敵船を燃やしたとされる「焦熱鏡」など、理論だけでなく実践的な技術開発にも長けていました。

アルキメデスの最期は、第二次ポエニ戦争中のローマ軍によるシラクサ包囲戦で訪れました。ローマ軍が侵攻した際、彼は数学の問題に没頭していたと伝えられています。ローマ兵に「私の図を踏むな!」と叫んだことが原因で殺されたという説や、重要な科学者として保護するようにという命令を無視した兵士によって命を落としたという説など、その死の真相は謎に包まれています。

アルキメデスの墓には、彼の希望通り、球と円柱が刻まれました。これは彼が証明した「同じ高さと直径を持つ円柱の体積と表面積は、内接する球の体積と表面積のそれぞれ3/2倍である」という定理を表しています。この墓は後にローマの雄弁家キケロによって発見され、ローマ人たちが偉大な数学者の墓を忘れ去っていたことを嘆いたと言われています。

アルキメデスの思考法と発見は、ユークリッド幾何学とともに西洋数学の基盤を形成し、後のニュートンやライプニッツなど近代科学の巨人たちに多大な影響を与えました。単なる理論家ではなく、実用的な問題を解決する応用力も併せ持ったアルキメデスの姿勢は、現代の科学者や技術者にとっても模範となるものです。

4. AIの時代だからこそ知りたい「数学の父」たちが示した普遍的思考法の魅力

AIや機械学習が急速に発展する現代だからこそ、「数学の父」と呼ばれる偉大な数学者たちの思考法に立ち返る価値があります。数学史上、複数の偉人が「数学の父」と称されてきましたが、その中でも特にピタゴラス、アルキメデス、ユークリッド、そしてガウスの思考法は現代にも通じる普遍性を持っています。

古代ギリシャのピタゴラスは「万物は数である」という哲学を掲げ、数の神秘性と調和を追求しました。彼の思考法の特徴は、抽象的な数の概念と現実世界をつなげる視点にあります。この「抽象と具体を往復する思考」は、現代のデータサイエンスでも不可欠なスキルです。

アルキメデスの「エウレカ!」で知られる発見の瞬間は、日常生活での気づきが科学的発見につながる好例です。彼は問題解決において、直感と論理的思考を組み合わせる天才でした。現代のイノベーションにも必要な「異なる文脈をつなげる思考法」の原型がここにあります。

ユークリッドは『原論』で公理から定理を導く演繹的思考の基礎を築きました。少数の自明な真理から複雑な体系を構築するこの方法は、現代のプログラミングやアルゴリズム設計の基本思想と驚くほど一致しています。

「数学の王子」ガウスは、膨大なデータから法則性を見出す帰納的思考の達人でした。彼が少年時代に1から100までの和を瞬時に計算した逸話は有名ですが、この「パターン認識能力」はビッグデータ時代の今こそ価値があります。

これら「数学の父」たちに共通するのは、既存の枠組みを超える創造性、複雑な問題を単純化する能力、そして抽象と具体を行き来する柔軟性です。彼らの思考法は、AIが進化する時代においても、人間にしかできない創造的思考の源泉となります。数学者たちの思考法を学ぶことは、単なる歴史の勉強ではなく、未来を切り開くための智恵を得ることなのです。

5. 「数学の父」が解けなかった難問とは?古代から現代まで継がれる数学の大問題

「数学の父」と称されるピタゴラスやアルキメデスですら頭を悩ませた難問が、現代の数学者にとっても依然として挑戦し続ける価値のある問題となっています。古代ギリシャ時代、ユークリッド幾何学の世界で「作図問題」として知られる三大難問は、定規とコンパスのみを使って「角の三等分」「立方体の倍積問題」「円の正方形化」を行うという問題でした。アルキメデスでさえこれらを厳密に解くことができませんでした。後に19世紀になって、これらの問題が代数学的に不可能であることが証明されています。

フェルマーの最終定理も、「数学の父」たちの時代から300年以上も数学者を悩ませ続けた難問です。フェルマーが「この定理の素晴らしい証明を見つけたが、余白が狭すぎて書けない」と残した有名な問題は、アンドリュー・ワイルズによって1994年に証明されるまで、多くの数学者の挑戦を退けてきました。

リーマン予想も未解決の難問として知られています。素数の分布に関するこの予想は、現代数学の最も深遠な問題の一つであり、クレイ数学研究所が定めた「ミレニアム懸賞問題」の一つでもあります。解決すれば100万ドルの賞金が与えられますが、150年以上経った今も完全な証明は見つかっていません。

四色問題は「任意の地図は隣接する地域が異なる色になるように、たった4色で塗り分けることができる」という問題です。一見シンプルなこの問題は、1976年にコンピュータを用いた証明が発表されるまで、100年以上も数学者を悩ませました。これは人間の手による従来の証明方法に対する挑戦となり、数学の証明手法に関する哲学的議論も引き起こしました。

P≠NP問題も現代の未解決問題として有名です。計算の複雑さに関するこの問題は、効率的に解ける問題と解けない問題の境界を問うもので、暗号技術や人工知能の基礎理論にも関わる重要な課題です。

これらの難問は、「数学の父」たちの時代から脈々と受け継がれ、数学の発展を促してきました。数学者たちは解決不可能と思われる問題に挑み続けることで、新たな数学分野を開拓し、人類の知的地平を広げてきたのです。難問が解決されるたびに、それは単なる一問題の解決を超えて、数学全体に新たな視点と手法をもたらしてきました。

コメント