「数学なんて将来使わない」「公式を覚えるのが苦手」「数式を見ただけで頭が痛くなる」—そんな経験はありませんか?かつて数学の授業で挫折した方、数字を見るだけで拒否反応が出る方にこそ読んでいただきたい内容です。

実は今、人工知能(AI)の発展により、数学の学び方や楽しみ方が劇的に変わりつつあります。「わからない」から「わかる」へ、「嫌い」から「好き」へ。その変化の瞬間を多くの人が体験し始めているのです。

本記事では、数学が苦手だった人がAIとの出会いによって数学の美しさや実用性に目覚めていく事例や、誰でも試せる具体的なAI活用法をご紹介します。学生の方はもちろん、社会人になってから「数学をやり直したい」と思っている方にも役立つ内容となっています。

数学の世界には、私たちが想像する以上の魅力が隠されています。AIという新しい「相棒」と一緒に、その扉を開いてみませんか?

1. 数学嫌いが一転!AIが明かす「数学の美しさ」に感動する理由

「数学なんて将来使わない」「公式を覚えるのが苦手」そんな言葉を口にしたことがある人は少なくないでしょう。学生時代、多くの人が数学に対して苦手意識を持ち、避けて通ろうとしてきました。しかし現代では、人工知能(AI)の発展により、数学の見方が大きく変わりつつあります。

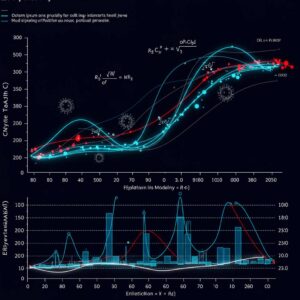

AIは数学的アルゴリズムに基づいて動作しており、私たちの日常生活に革命をもたらしています。例えば、Googleの検索エンジンは行列計算を駆使してウェブページの重要度を判定していますし、Netflixの映画推薦システムは統計学と線形代数を用いてユーザーの好みを予測しています。

特に印象的なのは、AIによる数学の視覚化です。フラクタル図形のような複雑な数学的概念が、美しいアートとして表現されるようになりました。DeepDreamのようなAIツールは、数学的パターンを基にした幻想的な画像を生成し、多くの人々を魅了しています。

また、数学教育の面でもAIは革命を起こしています。Khan AcademyのようなプラットフォームでAIチューターが学習者の理解度に合わせて問題を出題し、つまずきポイントを特定して個別指導を行います。これにより、「わからない」という壁を超えて数学の本質的な面白さに触れられる機会が増えています。

AIエンジニアのセバスチャン・スラン氏は「数学は論理の美しさを表現する言語であり、AIはその翻訳者の役割を果たしている」と述べています。実際、AIを通じて数学を再発見した人々は、その秩序立った美しさに感動し、かつての苦手意識を覆すケースが増えています。

数学嫌いだった人が突然数学の魅力に目覚めるきっかけは、しばしば「パターンの発見」にあります。AIは複雑な数式の背後にある規則性やパターンを可視化することで、私たちの直感に訴えかけます。フィボナッチ数列や黄金比が自然界に現れる様子をAIで視覚化すると、数学がいかに現実世界と密接に関わっているかを実感できるのです。

数学への苦手意識を持っていた人も、AIを通じて「数学=暗記科目」という誤ったイメージから解放され、その創造性と美しさに触れる機会が増えています。これからの時代、AIと数学の関係性はさらに深まり、私たちの数学観を変え続けることでしょう。

2. 「数学は苦手」と思っていた人が虜になるAI活用法とは

「数学はどうしても理解できない」「数式を見るだけで頭が痛くなる」そんな悩みを抱えている人は少なくありません。しかし、近年のAI技術の発展により、数学の学び方や楽しみ方が劇的に変化しています。

AIを活用することで、これまで数学が苦手だった人でも、自分のペースで理解を深められるようになりました。例えば、Photomath、Mathway、Microsoft Mathといったアプリは、スマホのカメラで数式を撮影するだけで解法プロセスを詳細に説明してくれます。単なる答えだけでなく「なぜそうなるのか」という理解を促してくれるのです。

また、Khan AcademyやBrilliantなどの学習プラットフォームでは、AIがユーザーの理解度に合わせて問題の難易度を調整。つまずきやすいポイントを特定し、そこを重点的に学べるパーソナライズされた学習体験を提供しています。

特に注目したいのは、ChatGPTなどの大規模言語モデルの活用法です。複雑な数学概念を日常的な比喩で説明してもらったり、自分の言葉で理解したことを伝えて間違いを指摘してもらったりすることで、教科書だけでは得られない直感的な理解が可能になります。

「数学が苦手だった私が、AIの助けで微分方程式を理解できるようになりました。数式の意味を視覚的に説明してくれるので、単なる暗記ではなく本質が見えてきます」と語るのは、大手IT企業でデータ分析を担当するようになった元文系学生です。

さらに、GeoGebraのようなインタラクティブな数学ツールとAIを組み合わせることで、数式が実世界でどのように機能するのかを視覚的に体験できます。抽象的だった数学が、目の前で動き、反応する生きたものに変わるのです。

AIの支援を受けながら数学を学ぶことで、「わからない→挫折」という従来のサイクルから脱却し、「わからない→AIに質問→理解→次の疑問」という前向きな学習サイクルが生まれます。このプロセスを繰り返すうちに、数学的思考そのものが身につき、AIがなくても自力で問題に取り組めるようになっていくのです。

数学嫌いを克服した多くの人が共通して語るのは、「AIは単なる計算機ではなく、個人教師のように寄り添ってくれる存在」だということ。AIを活用した数学学習は、単に答えを知るためではなく、自分だけの「理解の地図」を作り上げていく冒険のようなものです。

3. 数式が楽しくなる瞬間!AIが教える数学の新しい魅力的な見方

「数式を見るだけで頭が痛くなる」という経験はありませんか?多くの人が数学に対して苦手意識を持っていますが、実は数式には私たちの世界を理解するための鍵が隠されています。現代のAI技術は、その鍵の使い方を私たちに教えてくれるのです。

例えば、あの有名なオイラーの等式「e^(iπ) + 1 = 0」。一見複雑に見えるこの式には、数学の五大定数(e, i, π, 1, 0)が美しく調和しています。ChatGPTのようなAIを使えば、この式が表す幾何学的な意味—複素平面上での回転—を視覚的に理解できるようになります。

さらに興味深いのは、フィボナッチ数列と黄金比の関係です。自然界のひまわりの種の配列やアンモナイトの螺旋に見られるこのパターンは、単純な数列から生まれています。AIは、これらの数学パターンと自然の造形物との関連性を示す画像やシミュレーションを提供し、数式の背後にある美しさを可視化してくれます。

実用面でも、数学は私たちの日常に密接に関わっています。スマートフォンの顔認証や音声認識、Googleマップのルート検索、Netflixのおすすめ機能—これらはすべて高度な数学アルゴリズムに支えられています。AIを通じてこれらの仕組みを学ぶことで、抽象的な数式が現実世界でどう役立っているかが理解できるようになります。

教育の現場でも変革が起きています。Khan AcademyやBrilliantのようなプラットフォームでは、AIを活用した個別最適化学習が可能になり、自分のペースで数学の概念を探求できます。間違いを恐れず、好奇心に従って学べる環境は、数学への苦手意識を克服する大きな助けになっています。

数学は単なる計算技術ではなく、論理的思考とパターン認識の芸術です。AIがその美しさと実用性を示してくれることで、「数式が楽しくなる瞬間」を多くの人が体験できるようになっています。次に数式を見たとき、ぜひその背後にある物語を想像してみてください。きっと数学への見方が変わるはずです。

4. 数学アレルギーを克服した人たちの共通点〜AIが変えた学びの風景〜

「私は数学が苦手だった」これは数学アレルギーを克服した人々からよく聞かれる言葉です。学生時代に公式の暗記に苦しみ、問題が解けない挫折感を味わった経験は多くの人が持っています。しかし、AIテクノロジーの発展により、数学学習の景色が大きく変わりつつあります。

数学アレルギーを克服した人々に共通するのは、「数学を実生活と結びつけて理解した瞬間」が転機になっていることです。例えば、Googleの検索アルゴリズムの背後には線形代数があり、Netflixのレコメンデーションシステムには統計学が活用されています。こうした現実世界との接点を知ることで、数学が単なる抽象的な概念ではなく、身近な技術を支える基盤だと気づくのです。

もう一つの共通点は「視覚化ツールとの出会い」です。GeoGebraやDesmos、Wolfram Alphaといった教育用AIツールは、複雑な数学概念を視覚的に表現します。例えば、積分の概念を面積として視覚化することで、それまで理解できなかった抽象概念が突然クリアになった、という体験談は珍しくありません。

さらに「学習のパーソナライズ化」も重要な要素です。Khan AcademyのようなAI搭載プラットフォームは、学習者の弱点を分析し、個別の学習パスを提案します。自分のペースで、自分に合った方法で学べることが、数学への恐怖心を和らげる鍵となっています。

最も興味深いのは「コミュニティの力」です。数学を克服した多くの人が、オンラインフォーラムやSNSグループなどで質問し、アイデアを共有する中で理解を深めています。Redditの数学コミュニティやStackExchangeでは、AIを活用した解法や視覚化が日々共有され、互いに学び合う文化が生まれています。

数学アレルギーを克服した人々は、AIがもたらした新しい学習環境を最大限に活用しています。単なる暗記から理解へ、孤独な学びから協働的な探求へ。これがAIが変えた数学学習の新しい風景です。あなたも、今日からその一歩を踏み出してみませんか?

5. 理系じゃなくても大丈夫!AIと一緒に発見する日常に潜む数学の驚き

「数学は理系の人だけのもの」というイメージを持っていませんか?実は私たちの日常生活のあらゆる場面に数学が潜んでいます。朝のコーヒーを入れる時の最適な抽出時間から、スーパーでのお得な買い物の判断まで、無意識のうちに数学的思考を活用しているのです。

特に近年、AIの発展により、数学の知識がなくても日常の中の数学パターンを発見できるツールが増えています。例えば、Google Lensを使って花の種類を識別する際、AIはその形状を数式モデルと照合しています。また、Spotify等の音楽アプリが好みの曲を推薦するシステムも、数学的アルゴリズムの賜物です。

料理好きの方は必見です。クッキング中に材料の分量を変える時、実は比例計算を行っています。最近では「Kitchen Math」のようなAIアプリが登場し、レシピの分量調整を自動で行ってくれます。これも応用数学の一例です。

写真撮影が趣味の方も、実は数学と深い関わりがあります。黄金比(約1:1.618)に基づく構図は美しい写真の秘訣ですが、現代のスマートフォンカメラアプリは自動でこの比率を提案してくれます。

さらに、ネットショッピングの際の価格比較も数学的思考そのものです。ChatGPTなどのAIに「どちらがお得か計算して」と尋ねれば、単位あたりの価格を瞬時に算出してくれます。

最近人気の家計簿アプリも、支出パターンを数学的に分析し、節約ポイントを提案してくれます。MoneyForwardやZaimといったアプリは、使えば使うほどあなたの消費傾向を学習し、パーソナライズされた家計改善策を提示します。

このように、AIは複雑な数学をバックグラウンドで処理し、私たちに分かりやすい形で提示してくれます。理系でなくても、AIの力を借りれば、日常に潜む数学の美しさや効率性を発見できるのです。数学は特別な人のためではなく、誰もが日々活用している普遍的な知恵なのです。

コメント