スポーツの世界では、パフォーマンス向上のために様々な科学的アプローチが用いられています。中でも、力学的視点からの分析は、選手の動きを物理的に理解し、より効果的なトレーニング方法を提供するための貴重な手段となります。この記事では、力学の基本原理を活用してスポーツパフォーマンスを向上させる方法について詳しく解説します。

スポーツの世界では、パフォーマンス向上のために様々な科学的アプローチが用いられています。中でも、力学的視点からの分析は、選手の動きを物理的に理解し、より効果的なトレーニング方法を提供するための貴重な手段となります。この記事では、力学の基本原理を活用してスポーツパフォーマンスを向上させる方法について詳しく解説します。

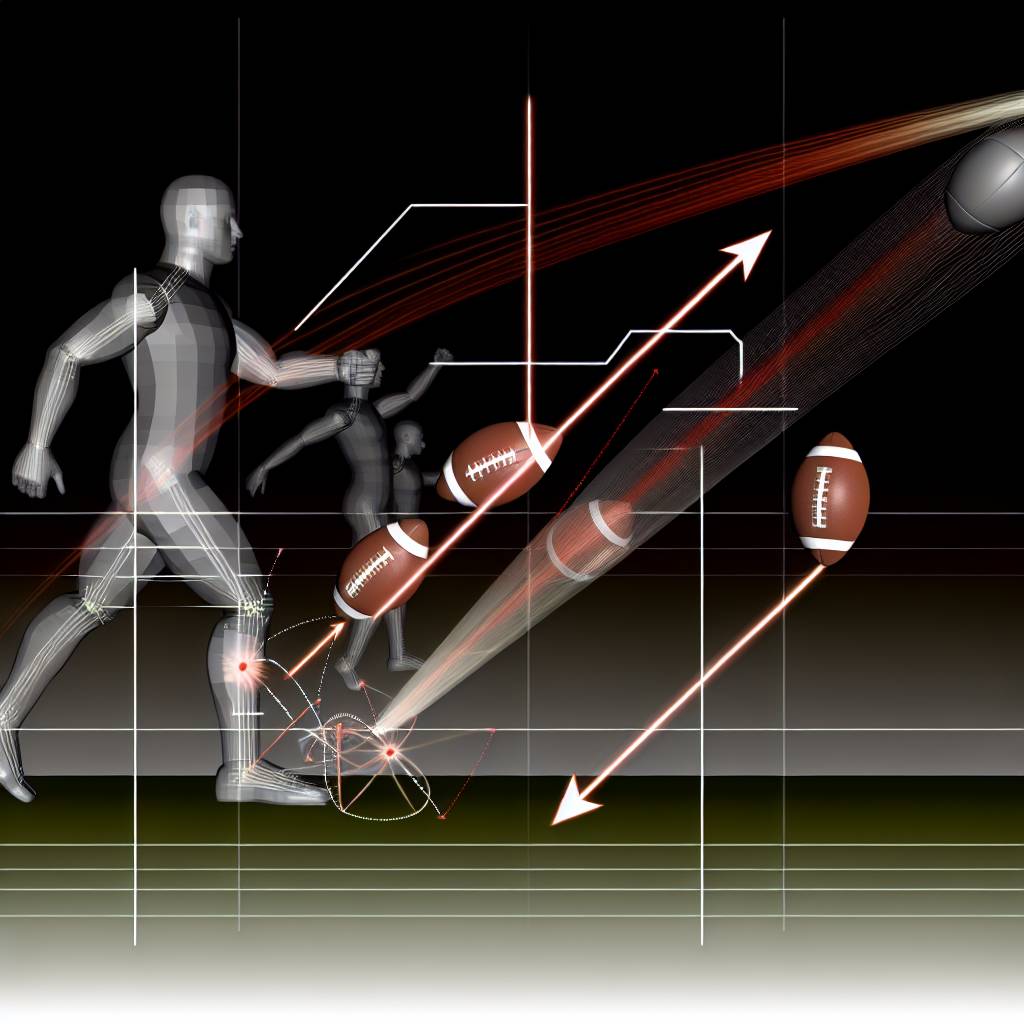

力学は物体の運動と力との関係を研究する学問であり、スポーツにおいては人間の体の動きに適用されます。たとえば、ランニングやジャンプ、投げる動作など、すべてのスポーツ動作は力学的な法則に従っています。これらの動作を理解することで、選手はより効率的に力を発揮できるようになります。

まず、ニュートンの運動の法則を考えてみましょう。第一法則は「慣性の法則」として知られ、物体は外部から力が加わらない限り、その運動状態を維持しようとします。スポーツでは、選手が動きを開始し、維持し、停止する際に、この原則が適用されます。スタートダッシュや急停止の際の力の使い方を最適化することで、パフォーマンスは向上します。

次に、第二法則は「運動の法則」で、力は質量と加速度の積であると述べています。これは、選手がどのように力を発揮するかを理解するのに役立ちます。例えば、体重を効率的に利用しながらスプリントを行うことで、より速い速度を達成することが可能になります。また、筋力トレーニングを通じて筋肉の質量を増やすことは、この法則に基づいてパフォーマンスを向上させる手段のひとつです。

第三に、第三法則は「作用・反作用の法則」です。力は相互に働き、選手が地面を蹴るとき、地面からの反作用が選手を前進させます。この力を最大限に活用するためには、正しいフォームとテクニックを身につけることが不可欠です。特に、ジャンプや投擲競技では、地面との接触時間を最適化し、最大の反作用を引き出すことが重要です。

これらの基本的な力学の原理を理解することで、コーチやトレーナーは選手に対してより効果的な指導が可能になります。さらに、選手自身も自らの体の動きを深く理解し、自己の限界を超えるための手がかりを得ることができます。力学的視点を取り入れたトレーニングは、科学的根拠に基づくため、長期的に見ても持続可能で、怪我のリスクを軽減する効果も期待できます。

スポーツにおける力学の活用は、まだまだ発展の余地があり、これからのスポーツ界においてますます重要性を増していくことでしょう。科学と技術の融合が、未来のスポーツパフォーマンスを飛躍的に向上させる鍵を握っているのです。

コメント