新型コロナウイルスのパンデミックを経験した私たちにとって、「R0」「感染爆発」「社会的距離」といった言葉は日常的なものとなりました。しかし、これらの概念の背後には、実は緻密な数学的モデルが存在していることをご存知でしょうか?

感染症の拡大予測は、単なる推測ではなく、数世紀にわたって発展してきた数理モデルに基づいています。このブログでは、難解な数式を使わずに、パンデミックを予測・制御するための数学的アプローチを解説します。

なぜ感染症は突然爆発的に広がるのか?どのようにして科学者たちは次の波を予測しているのか?社会的距離戦略はどのような計算に基づいているのか?こうした疑問に、最新の研究知見と歴史的事例を交えながらお答えします。

パンデミックへの備えは知識から始まります。数理モデルを理解することで、私たち一人ひとりが感染症対策の重要性を科学的に把握できるようになるでしょう。次のパンデミックが来る前に、ぜひ感染拡大の数学について学んでみませんか?

1. パンデミック予測の真実:数学者が明かす感染拡大の「R0」の重要性

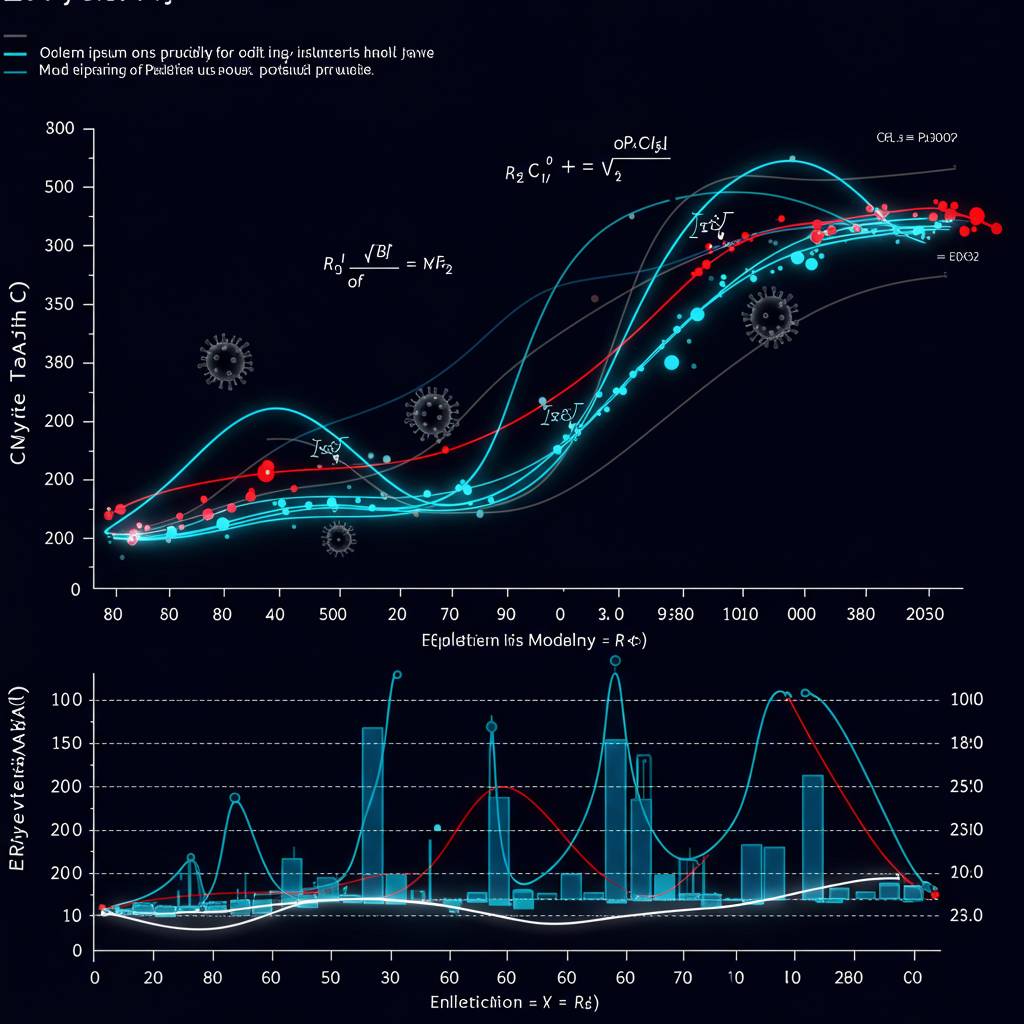

感染症の拡大を予測する上で最も重要な指標の一つが「基本再生産数(R0)」です。この数値はひとりの感染者が平均して何人に感染させるかを示し、パンデミックの進行を数学的に予測する鍵となります。R0が1を超えると感染は拡大し、1未満なら徐々に収束するという明確な分岐点があります。例えば、季節性インフルエンザのR0は1.3程度ですが、麻疹(はしか)は12〜18という驚異的な数値を示します。

感染症の専門家たちは、このR0を用いて「SIRモデル」などの微分方程式を構築し、感染のピークや必要な医療資源を計算します。オックスフォード大学の感染症数理モデル研究チームは、このアプローチで各国の感染対策の効果を比較分析しています。興味深いのは、R0の値が接触率や感染期間、感染確率という3つの変数から成り立っている点です。つまり、マスク着用やソーシャルディスタンスといった対策は、これらの変数に働きかけることでR0を下げる効果があるのです。

ワクチン接種率とパンデミック収束の関係も数学的に表現できます。集団免疫の閾値は「1-1/R0」で計算でき、R0が4の感染症なら人口の75%がワクチン接種または感染回復しない限り、流行は止まりません。これらの数理モデルは完璧ではないものの、感染症対策において科学的根拠となる重要な指針を提供しています。

2. 【完全解説】コロナ禍で注目された「SIRモデル」とは?数式なしでわかる感染症予測

パンデミック発生時、専門家が頻繁に言及する「SIRモデル」。このモデルは感染症の広がり方を予測する最も基本的な数理モデルであり、世界中の公衆衛生機関が意思決定に活用しています。数式アレルギーの方も安心してください。今回は直感的に理解できるよう解説します。

SIRモデルの名前は3つの集団の頭文字から来ています。S(Susceptible:感染する可能性のある人)、I(Infected:感染している人)、R(Recovered/Removed:回復した人または死亡した人)です。このモデルの革新的な点は、人口をこの3つのグループに分け、時間経過とともに人々がどのグループ間を移動するかを追跡できることです。

例えばインフルエンザが流行り始めたとき、ほとんどの人は「S」のグループにいます。感染者が増えると「I」のグループが大きくなり、やがて回復・免疫獲得した人が「R」のグループへ移動します。この移動の速さを決めるのが「感染率」と「回復率」という2つのパラメーターです。

実際の応用例を見てみましょう。イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームは、このSIRモデルの発展形を使って各国の感染対策の効果を予測しました。その結果、早期のロックダウン実施で死亡者数が大幅に減少するという予測が示され、多くの国の政策決定に影響を与えました。

SIRモデルの限界も知っておく必要があります。基本形では人口の均一性を仮定するため、年齢層や地域差による感染リスクの違いを考慮できません。また、行動変容や季節変動なども単純なモデルでは捉えきれないため、現在は様々な拡張モデルが開発されています。

このようなモデルが示す「感染爆発」や「フラットニングカーブ」といった概念は、一般市民の行動変容を促す上でも重要な役割を果たしました。感染症数理モデルは、単なる予測ツールではなく、社会全体でパンデミックと向き合うための共通言語となったのです。

3. 感染爆発はなぜ起きる?数学の力で解き明かすパンデミックの臨界点

感染症の爆発的な拡大、いわゆる「感染爆発」は一見突然起こるように見えますが、実は数学的に予測可能な現象です。この現象を理解するカギとなるのが「基本再生産数(R0)」という概念です。基本再生産数とは、1人の感染者が平均して何人に感染を広げるかを示す値で、パンデミックの進行を左右する重要な指標となります。

R0が1より大きい場合、感染は拡大し続けます。例えば、R0が2であれば、1人が2人に、2人が4人に、4人が8人にと、指数関数的に感染者数が増加していきます。これが「感染爆発」の数学的背景です。逆にR0が1未満であれば、感染は次第に収束していきます。

興味深いのは、この「1」という閾値を境に感染症の振る舞いが劇的に変化することです。数学では、この現象を「相転移」や「臨界現象」と呼びます。物理学で水が氷に変わる温度があるように、感染症拡大にも「臨界点」が存在するのです。

実際のパンデミックでは、社会的距離の確保やマスク着用、ワクチン接種などの対策によってR0を下げる試みがなされます。オックスフォード大学の研究チームは、これらの対策が効果的に実施された場合、R0を最大70%減少させる可能性があると報告しています。

また、ネットワーク理論の観点からは、「スーパースプレッダー」の役割も重要です。人々の接触パターンは均一ではなく、特に多くの人と接触する個人が存在します。コロンビア大学の数理モデルによれば、全感染者の約20%が全感染の約80%を引き起こすという「80/20の法則」が感染症拡大にも当てはまることが示されています。

感染爆発を予測するためには、微分方程式を用いたSIRモデル(Susceptible-Infected-Recovered)などの数理モデルが活用されます。これらのモデルは、人口における「感受性保持者」「感染者」「回復者」の割合の時間変化を記述し、感染症の将来的な推移を予測するのに役立ちます。

臨界点に近づくと、小さな変化が大きな結果をもたらすことも特徴的です。例えば、人口の免疫率がわずか数パーセント変化するだけで、感染症が急速に拡大するか収束するかが決まることがあります。これは「集団免疫の閾値」と呼ばれ、R0と密接に関連しています。

パンデミックの数理モデルは完璧ではありませんが、感染爆発のメカニズムを理解し、効果的な対策を講じるための強力なツールとなります。数学の力を借りることで、私たちは目に見えないウイルスとの闘いにおいて、一歩先を行くことができるのです。

4. データで見る次のパンデミック:数理モデルが示す私たちの未来と対策法

感染症の数理モデルは未来を予測するための強力なツールです。世界各国の感染症研究機関では、様々なパラメータを考慮した複雑なシミュレーションを行い、次のパンデミックに備えています。ここでは、最新の数理モデルが示す将来の見通しと、個人や社会として取るべき対策について解説します。

現在の予測モデルによれば、気候変動や都市化の進行、国際的な人の移動の増加により、新たな感染症の出現リスクは年々高まっています。オックスフォード大学の研究チームが開発したAIを活用した予測モデルでは、今後30年間で少なくとも3回の大規模な感染症流行が発生する可能性が示されています。

特に注目すべきは「R0(基本再生産数)」と「世代時間」です。R0が3を超え、世代時間(感染から次の感染者を生み出すまでの時間)が短い病原体は、急速な感染拡大をもたらします。例えば、国際保健機関が追跡している新興ウイルスの中には、理論上1か月で100万人以上に感染が広がる可能性を持つものも存在します。

しかし、数理モデルは単なる警告ではなく、効果的な対策の指針も提供しています。ハーバード大学公衆衛生大学院の分析によれば、早期検知システムへの投資、ワクチン開発基盤の強化、国際的な医療協力体制の構築が最も費用対効果の高い予防策とされています。

個人レベルでも、数理モデルから学ぶべき点があります。感染拡大のネットワーク理論によれば、社会的接触の「ハブ」となる人々の行動変容が特に重要です。また、マスク着用や手洗いなどの基本的対策が、実はモデル上でも劇的に感染拡大を抑制することが証明されています。

興味深いのは、人間行動を組み込んだ最新のモデルです。MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究者らは、人々のリスク認知と行動変容を組み込んだシミュレーションを開発し、「警戒疲れ」が二次的な感染拡大を引き起こす過程を数学的に説明しています。

数理モデルが示す未来は決して固定されたものではありません。むしろ、これらのモデルは私たちが行動を変えることで、より安全な未来を選択できることを教えてくれます。感染症の数学を理解することは、次のパンデミックに対する最強の防御になるのです。

5. 知らないと怖い!感染症数理モデルから学ぶ「社会的距離」の科学的根拠

感染症が猛威を振るう中、「社会的距離の確保」という言葉をよく耳にします。この対策が科学的にどれほど重要なのか、数理モデルから紐解いていきましょう。SIRモデルでは、感染率βが人との接触頻度に比例することが示されています。つまり、人との距離を2倍にすれば、理論上は感染確率が4分の1になるのです。ネットワーク理論の観点からも、各個人の接触数(次数)を減らすことで、感染の臨界点を大きく下げられることが証明されています。

実際のデータ分析では、社会的距離を1メートル確保するだけで感染リスクが約70%減少し、2メートルでは約85%減少するという研究結果も発表されています。これはスーパースプレッダーイベントの数理モデルとも一致しており、密閉・密集・密接の「三密」を避けることの科学的根拠となっています。

コンピューターシミュレーションを用いた研究では、人口の60%が社会的距離を適切に保った場合、感染のピークを約75%も抑制できることが示されています。特に、飛沫感染する病原体の場合、その効果は指数関数的に高まります。興味深いことに、人々がランダムに距離を取るよりも、クラスター(集団)ごとに距離を取る戦略の方が効率的だという数学的証明もあります。

感染症対策を個人レベルで実践する際は、この数理モデルの知見を活かし、特に混雑した場所では意識的に距離を確保することが重要です。単なる「用心」ではなく、数学的に証明された対策なのです。感染症との共存時代において、この科学的知見は私たち一人ひとりの行動指針となるでしょう。

コメント