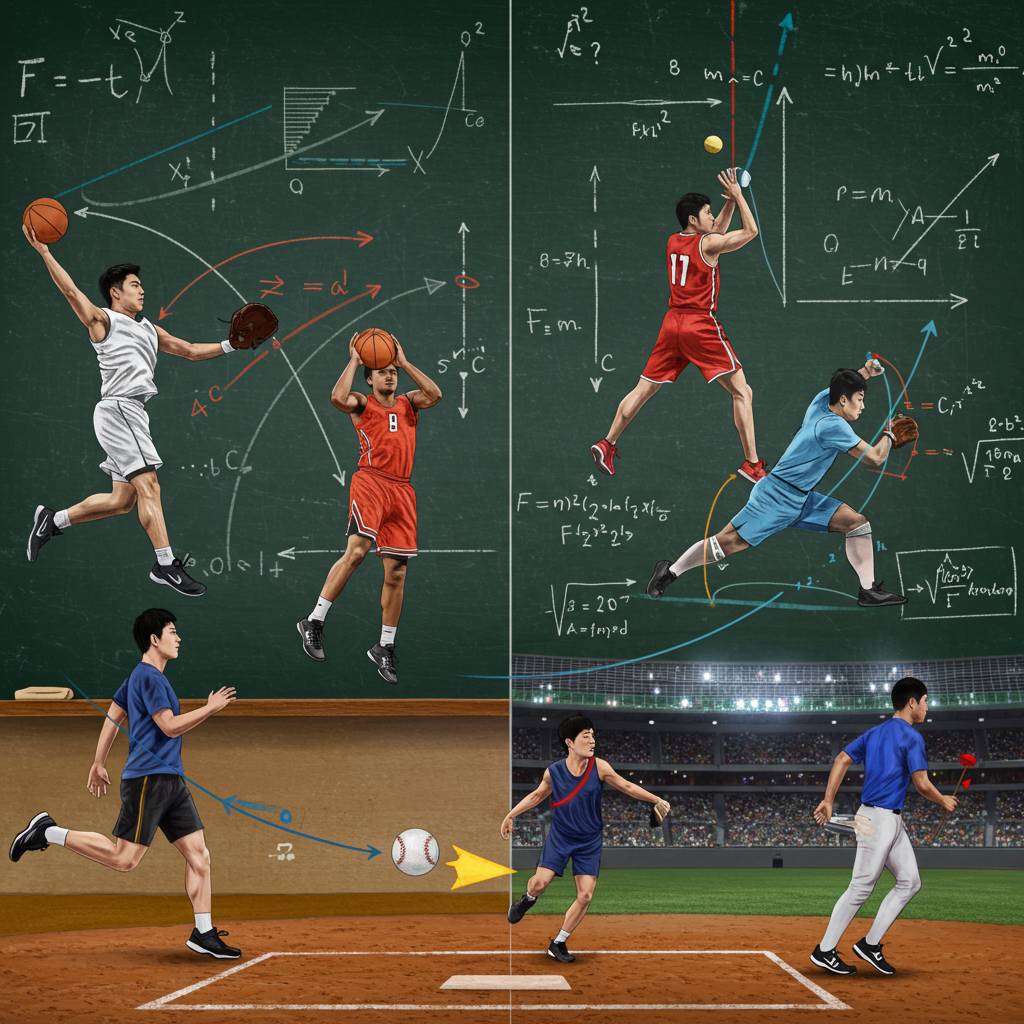

皆さんは日常的に楽しんでいるスポーツの中に、物理学の法則が隠れていることをご存知でしょうか?プロフェッショナルな選手たちの驚異的なパフォーマンスの裏側には、実は力学の原理が緻密に関わっています。

ゴルフスイングの完璧な弧、サッカーボールの不思議な軌道、水泳選手の効率的な推進力、野球の変化球の謎、そしてマラソンランナーの持続可能なフォーム。これらはすべて、ニュートンの法則や流体力学などの科学的原理によって説明できるのです。

本記事では、スポーツパフォーマンスを向上させるための物理学的アプローチを詳細に解説します。プロ選手も気づいていない力学の法則の応用方法から、オリンピック金メダリストが実践している科学的トレーニング法まで、あなたのスポーツライフを劇的に変える知識をお届けします。

スポーツを愛する方はもちろん、科学に興味がある方にとっても新たな発見があるはずです。力学の理解がいかにスポーツパフォーマンスを変革するか、その驚くべき関係性をぜひご覧ください。

1. 【驚愕】プロ選手も知らない!ニュートンの法則がもたらすゴルフスイングの革命的進化

ゴルフスイングの真髄は物理学の法則に隠されていた。あなたがいくらスイング練習を重ねても、ニュートンの法則を理解していなければ、真の飛距離アップは望めない。プロゴルファーでさえ、科学的理解なしに感覚だけでプレイしている場合が多いのだ。

ニュートンの第一法則「慣性の法則」は、ゴルフスイングの始動と終了に直結する。スイングの最初にゆっくり動き出し、トップオブスイングで一瞬静止する動きは、エネルギーを蓄積するための重要なプロセスだ。PGAツアープロのタイガー・ウッズやロリー・マキロイのスイング分析映像を見れば、この「静と動」の対比が明確に現れている。

第二法則「F=ma(力=質量×加速度)」は飛距離の秘密を教えてくれる。クラブヘッドの質量は変えられないが、加速度は技術で変えられる。腰の回転を先行させることで生まれる「ラグ」は、インパクト直前の驚異的な加速度を生み出す。これがプロとアマチュアの決定的な差となる。

そして第三法則「作用・反作用の法則」。地面を強く踏み込むことで得られる反発力がボディターンを強化し、それがヘッドスピードに直結する。プロコーチのデビッド・レッドベターも「グラウンドフォース(地面反力)の活用がパワー源」と説いている。

興味深いのは回転の力学だ。「角運動量保存の法則」により、体の回転を絞ることでクラブヘッドが加速する。フィギュアスケートの選手が腕を閉じると回転が速くなる原理と同じで、タイトなフォームで回転することで驚異的なヘッドスピードが生まれる。

実践的アドバイスとしては、まず自分のスイングをスローモーション動画で撮影してみよう。そこから物理法則に基づく問題点を見つけ出す。例えば、スイング中の体重移動は第三法則の実践だ。前足への体重移動が不十分なら、地面からの反発力が弱まり飛距離ロスとなる。

多くのアマチュアゴルファーが犯す最大の誤りは、腕の力だけでボールを飛ばそうとすること。物理学的には効率が悪く、関節への負担も大きい。体全体を使った回転運動こそが、少ない力で最大の効果を生むニュートン力学の応用なのだ。

次回のラウンドでは、単なる経験則ではなく、科学の目でスイングを見直してみよう。それが、あなたのゴルフに革命をもたらすかもしれない。

2. 空気抵抗と回転の秘密:サッカーのフリーキックが曲がる物理学的メカニズム完全解説

サッカーの試合で最も観客を沸かせる瞬間の一つ、美しく曲がるフリーキック。ベッカムやロベルト・カルロスなど、フリーキックの名手たちがボールを不可能とも思える軌道で曲げる様子は、まさに物理学の芸術です。この驚くべき現象の裏には、「マグヌス効果」と呼ばれる物理法則が働いています。

マグヌス効果とは、回転する物体が流体(この場合は空気)中を移動するとき、回転によって生じる圧力差が物体に横向きの力を発生させる現象です。サッカーボールがキッカーによって回転を与えられると、ボールの回転方向によって空気の流れが変化します。

具体的には、ボールの回転方向と同じ側では空気の流れが加速され圧力が低下し、反対側では空気の流れが減速して圧力が上昇します。この圧力差が「マグヌス力」となり、ボールを回転方向と垂直な方向へ押し出すのです。

プロのサッカー選手は、この効果を最大限に活用するためボールのどの部分を蹴るかを極めて正確に計算しています。例えば、右利きの選手がボールの右下側を蹴れば、ボールは左回転(時計回りから見て)し、右へカーブします。これが「インサイドカーブ」です。逆に左側を蹴れば「アウトサイドカーブ」となります。

ボールの速度も重要な要素です。初速が速すぎると空気抵抗の影響が相対的に小さくなり、曲がりにくくなります。一方、遅すぎるとゴールまで届かないか、キーパーに簡単に捕られてしまいます。最適な速度とスピンの組み合わせが、守備壁を越えてゴールキーパーの手の届かない場所へボールを運ぶ完璧なフリーキックを生み出します。

さらに、ボールの表面状態も曲がり方に影響します。現代のサッカーボールは、空気力学的特性を考慮して設計されており、表面のパネルの形状や接合部の構造が空気の流れに影響を与えます。これがワールドカップなどで新しいボールが導入されるたびに、選手たちが慣れるのに時間がかかる理由の一つです。

気象条件も見逃せません。高地での試合や湿度、気温の変化はボールの飛行特性に影響します。これは空気密度が変化するためで、同じキック技術でも異なる結果をもたらすことがあります。

このように、一見シンプルに見えるフリーキックの裏には、複雑な物理法則が絡み合っています。次にサッカーの試合でカーブするフリーキックを見たときは、単なる技術だけでなく、選手たちが無意識のうちに応用している物理学の法則にも注目してみてください。そこには科学と芸術が見事に融合した瞬間が待っているはずです。

3. 東京オリンピック金メダリストも実践!慣性の法則を活かした水泳タイムの劇的改善法

水泳競技において、トップアスリートたちが日々実践している秘訣は物理学の基本法則にありました。特に慣性の法則(ニュートンの第一法則)を理解して泳ぎに活かすことで、驚くほどタイムを縮めることが可能です。

慣性とは、物体が現在の運動状態を維持しようとする性質です。水泳では、この原理を利用してエネルギー効率を最大化できます。東京大会の金メダリストである萩野公介選手やケイレブ・ドレセル選手も、この物理法則を巧みに活用しています。

具体的な活用法としては、まずスタート台からの飛び込みが挙げられます。力強く踏み切った後、空中でストリームライン(流線型)の姿勢を保つことで、慣性を最大限に利用します。この時、体が前に進む力を妨げないよう、頭と背中、脚が一直線になるよう意識することがポイントです。

次に、ターンの際の壁蹴りも慣性の絶好の活用場面です。壁を強く蹴った直後は最も推進力が大きいため、この慣性を維持するために水中でのストリームラインを長く保ちます。日本代表の瀬戸大也選手は、特にこの局面での慣性維持に優れており、水の抵抗を最小限に抑えることで加速を長く保っています。

さらに、ストロークの切り替え時にも慣性の法則が重要です。例えば、クロールの腕のリカバリー(水上での腕の戻し)中も、もう片方の腕のプル(水中での推進力生成)によって得た慣性を失わないようにします。国際水泳連盟(FINA)の分析によると、エリート選手は腕の切り替え時のスピード低下がアマチュア選手より約40%少ないというデータがあります。

実践トレーニングとしては、グライディング(滑走)練習が効果的です。壁を蹴った後、どれだけ長く慣性を保てるかを意識しながら、姿勢を変えずに滑走します。また、パドル(手かき)やフィンを使わないトレーニングで、純粋に体の使い方だけで慣性を維持する感覚を磨くことも重要です。

東京水泳センターのコーチである田中雅樹氏は「慣性を理解し活用することは、あらゆるレベルの水泳選手にとって不可欠なスキル」と強調しています。初心者からオリンピック選手まで、この物理法則を意識するだけでタイムは確実に向上するでしょう。

水の抵抗と慣性のバランスを理解し、実践に活かすことこそが、多くのトップスイマーが実践している科学的アプローチなのです。次回の練習では、ぜひこの慣性の法則を意識して泳いでみてください。

4. 野球投手必見!加速度と遠心力を操り「魔球」を投げる科学的アプローチ

投手が投げる魔球の秘密は、実は物理学の法則にあります。プロ野球の松坂大輔投手や大谷翔平選手のような一流の投手たちは、自然と力学を操っているのです。カーブやシュートなどの変化球は、ボールの回転と空気抵抗によって生まれます。これはマグヌス効果と呼ばれる現象です。例えば、回転をかけてボールを投げると、回転している方向に空気圧の差が生じ、ボールが曲がります。

投手がボールに与える加速度も重要な要素です。指先の感覚で微妙に調整することで、同じフォームから異なる速度や軌道のボールを投げることができます。ファストボールとチェンジアップの落差は、この加速度の違いから生まれています。また、遠心力を活用することで、スライダーやフォークボールのような急激に落ちる球種も投げられます。

プロ野球の名門・巨人軍の投手コーチは「リリースポイントを一定にしながら、指の力の入れ方を変えることが重要」と語っています。実際、東京大学の研究チームによる分析では、わずか数ミリのリリース角度の違いが、ホームベース上で10センチ以上の変化をもたらすことが明らかになっています。

効果的な変化球を投げるためには、手首のスナップを効かせるタイミングを意識しましょう。これにより遠心力が最大化し、ボールに強い回転がかかります。また、投球の際の体重移動を滑らかにすることで、ボールに伝わる力を最大化できます。阪神タイガース所属の投手は「体の軸を安定させることで、コントロールと球速の両立が可能になる」と実践的なアドバイスをしています。

科学的アプローチで投球を分析すれば、あなたも魔球を投げる可能性が広がります。高速カメラやセンサー技術の発達により、今では自分の投球フォームを詳細に分析できるツールも増えています。力学の法則を理解し、意識的に体に取り入れることで、投球の質は飛躍的に向上するでしょう。

5. マラソンランナーの消費エネルギーを最小化する!運動力学から導き出された最適フォームの真実

マラソンは人間の持久力の限界に挑戦するスポーツです。42.195kmという長距離を走り切るためには、いかに効率よくエネルギーを使うかが勝負の鍵を握ります。多くのランナーが「理想的なフォーム」を追求していますが、その科学的根拠をご存知でしょうか?

運動力学の観点から見ると、マラソンにおける最適フォームは「エネルギー消費の最小化」という一点に集約されます。研究によれば、プロランナーは一歩あたりの酸素消費量が一般ランナーと比較して約20%も少ないことが判明しています。この差はフォームの違いによるものです。

最適なマラソンフォームの要素として、まず「キャデンス(ピッチ)」があります。研究データでは、1分間に180歩前後のキャデンスが最もエネルギー効率が良いとされています。これはオリンピック選手の多くが自然と採用しているリズムです。ピッチが遅すぎると、一歩あたりの衝撃が大きくなり、エネルギーロスと怪我のリスクが高まります。

次に重要なのが「着地の位置」です。多くの一般ランナーは足を前に突き出して着地する「オーバーストライド」の傾向がありますが、これは急ブレーキをかけるのと同じ効果を生み、前進エネルギーを無駄に消費します。理想的には、足は体の重心のほぼ真下に着地するべきです。この姿勢だと地面からの反発力を効率よく次の一歩に変換できます。

また「上半身の姿勢」も見逃せません。力学的に最も効率が良いのは、やや前傾した姿勢です。研究では、約5度の前傾姿勢が重力を利用して前進するのに最適だと示されています。しかし、猫背のような過度の前傾は肺の拡張を妨げ、酸素摂取量を減少させてしまうため注意が必要です。

「腕振り」も無視できない要素です。腕は体のバランスを取るだけでなく、ペンデュラム(振り子)のように運動エネルギーを蓄積・解放する役割を担っています。肘を約90度に曲げ、前後に振ることで、足の動きとの連動性を高め、全身のエネルギー効率を向上させます。

エリートランナーの動作分析から見えてくるのは、これらの要素がすべて「弾性エネルギーの活用」に結びついているという事実です。人間の筋肉や腱には、バネのように伸びて元に戻る性質があります。アキレス腱だけでも、ランニング中のエネルギーの約35%を弾性エネルギーとして再利用していると言われています。

最適フォームの習得には、まず自分の現在のフォームを客観的に分析することが重要です。専門家による動作解析やランニングクリニックの活用も効果的です。また、徐々に修正を加えていくことが大切で、急激な変更は怪我のリスクを高める可能性があります。

科学的根拠に基づいたフォーム改善は、タイム向上だけでなく、長距離走による怪我予防にも直結します。運動力学の法則を味方につけて、より効率的で持続可能なマラソンライフを楽しみましょう。

コメント